輝きながら走って行く~2019年7月6日 深夜寄席 新宿末廣亭~

僕の方が先輩

同い年

アニメ知らない人には何のこっちゃ

愛のあるdis

バーのある暮らし

僕はバーカウンターの隅っこに座って、お気に入りのJAZZを聴きながら葡萄を使ったカクテルを飲んでいた。開店してまだ数分も経っていない広々としたバーを見渡しながら、僕は物思いに耽るのが好きだ。壁に並べられたたくさんのウイスキーを見ていると、ついつい目移りしてしまう。ウイスキーが僕に語っているのかも知れない。なんて?「私を飲んでみる?」なんてね。

自分が何を飲むべきか、マスターは分かっているし、僕はいつもバーにいるときは、最良の選択をしていると思っている。Uhhn マンダム。

そんな風に、気取りたくなってしまうのがバーだ。頭がパーだと言われようとも、チョキだろうがグーだろうが関係ない。僕はなぜかバーに行ってしまう。美味しいお酒が飲みたいと思ってしまう。それも一人で。本当は誰かと肩を並べて、お酒と人生はコミックブックだとか、スポーツって猫の欠伸に似ているとか、そんな辻褄の合わない話をして、酔っぱらった後で寄席に行きたい。でも、一人でも十分楽しいし、誰にも止められないのだ。僕の思いは。

だから、美味しいお酒を飲んで寄席に行く。

その日は、それが最高の過ごし方だと思った。

どんな瞬間でも、そんな時が一度や二度はある。『この選択は間違いなく最高の選択』だと自覚すると、無敵な気分になれる。神の一手とも言えるかも知れない。何か見えない巨大な手が、僕に道を指し示している感覚があるのだ。

だから、僕はその巨大な手に指し示された方向に進み、カクテルを二杯飲んだ。最後に飲んだオレンジのカクテルの名前は、日本語にすると『最初の恩恵』という名だった。まさしく何か大きな恵みを得たかのように、僕の口の中には果実の甘さと酸味が広がっていった。

「んんっ!美味しいなぁ~」

喉が渇いた時は何でも美味いとか、生ビール一杯目が人生で最も美味いとか、酒飲みには定番となった金言は多々あるけれど、マスターの出すカクテルは、全てが僕に『美味い!』と言わせるだけの力があって、僕は毎回、飛べそうに無いボーダーラインを軽々と超えて行く棒高跳びの選手みたいに、カクテルという棒に支えられ、撓りによって競技場を越えて行ってしまうくらいに、美味みの世界に弾き飛ばされてしまう。一度、その興奮を味わってしまったら、何度でも棒を握りたくなる。そして、越えられないラインを越えさせてくれる棒に歓喜し、何度も走り出してしまう。

もしも読者の中で、僕と同じように『カクテル棒高跳び』をしたい方がいるのならば、twitterのDMにメッセージをくれれば、教えてあげよう。特に、深夜寄席の前に一杯飲むと、きっと極上の気分が味わえる。そんな日があなたにもきっと来る。

幸福な酔いに満たされると、何とも言えない心地よさに包まれる。それで、笑いたいなんて思うのは、贅沢なことなんだろうか。そんなことはない。どこまでも、どこまでも、酔いに任せて笑えたら、そのひと時はきっと幸福なはずであると思うのだ。

全てを受け入れたら、急に世界が輝き出す。気が付けば、僕自身が輝いている。だったら、走るしかない。この輝きを保ったまま、走るしかない。影が差そうと、闇に包まれようと、自分の中に確かな輝きがあるならば、走って行くべきだと僕は思うのだ。

そして、常に走り続けている四人が、今日今夜、新宿末廣亭の高座に上がる。

見るしかない。そして、笑いに身を任せたら。

世界は眩い、光を放つ。

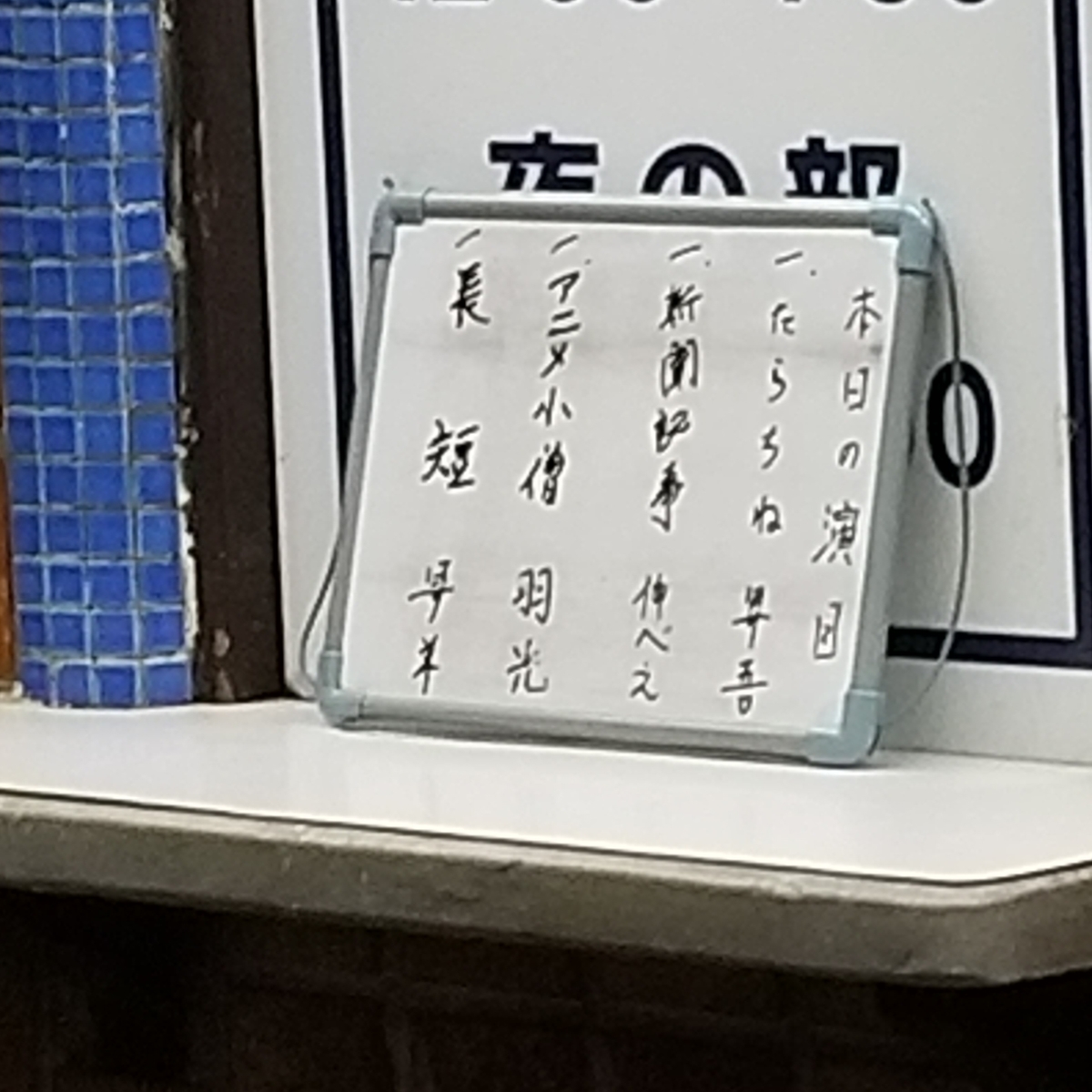

春風亭昇吾 たらちね

師匠の結婚によって、様々なネタの出来たお弟子さんの中で、最近に結婚した昇吾さん。笑点でお馴染み春風亭昇太師匠のお弟子さんだ。ふんわりとした見た目とは裏腹に、ハスキーな声で語られる落語が魅力的で、今日は普段より増して抑揚がついており、会場の温かい雰囲気と相まって、かなりの盛り上がりを見せた。

ふわふわもちゃもちゃっとした語りで、それが妙に心地が良い。言葉がぞんざいな男と、言葉が丁寧過ぎる女の掛け合いが面白い。何気にネギ売りから先を聞いたのは久しぶりだった。だんだんと芝居がかっていく女将さんの姿が面白い。

不思議なフラがあって、まだ僕にはそれをどう表してよいか分からない。

桂伸べえ 新聞記事

一声発すれば会場が謎の面白さに包まれる伸べえさん。気の抜けた脱力感のある語りの中に、唐突にマジな感情が挟み込まれる緩急に飲まれたら、それこそ伸べえさんの思うツボかも知れない。後輩に対してのマクラが最近のブームらしいのだけれど、伸べえさんの『突き抜けっぷり』をもっと聴いてみたいと思う。

それでも、独自のフラに会場にいた全員の母性本能がくすぐられ、温かく見守る雰囲気が充満する。この辺りは好みの分かれるところかも知れない。伸べえさんを温かく見守る心。何を見るにしても、何かを拒絶したり否定するのではなく、受け入れることが重要なのだと思う。そんな伸べえさんの不思議な魅力に包まれた新聞記事は、何度聞いても、その都度面白くて、毎回言うことも違うので楽しい。

笑福亭羽光 アニメ小僧

間違いなく四人の中で光っていたのは羽光さんだったと思う。客席の様子を伺ったり演者に触れながら、探り探りでネタを決めて行く。そして、アニメの話題からネタは『アニメ小僧』。これが物凄く面白かった。アニメ好きなら絶対に笑ってしまうような、そんな小ネタが満載。アニメと言ってもマニアックなものではなく、むしろ大体の人が見た事があるであろう映画を題材にしているので、理解しやすい。

ネタは落語の『七段目』のパロディのようなもので、後半、オチが分かりやすい形で提示されるのだが、想像しただけで面白い光景が広がる。

羽光さんは私小説落語に出会う確率が多いので、他の新作落語を聞くことが出来て良かった。これからもますます、新作落語で活躍されると思う。

春風亭昇羊 長短

大いに盛り上がった後で、しっとりと登場の昇羊さん。マクラでは強いジェラシーで羽光さんを弄りつつ、ネタは予想外に軽めの『長短』。

昇羊さんの所作で魅せる姿が素敵である。なぜかしっとりした雰囲気を感じるのは、昇羊さんが水も滴る良い男だからであろうか。面の良い落語家は女形をやっても絶品で、昇羊さんもその部類に入る。

饅頭を食べるシーンをたっぷりやって、煙草を吸う仕草は短めに、長さんと短七さんのバランスが絶妙な一席で、さっぱりと終演。

総括 酔っぱらってると、案外覚えてない

こうやって記事にしてみると、その時は『最高の気分だ!!!』と思っていたのだが、後になって見ると、意外と細部を覚えていないことが分かった。あまりにも酔って楽しんでいたので、細かい部分を注目して見ていなかったのかも知れない。演芸鑑賞において、酔いの状態はその後の記憶の定着に障害になるのかも知れなかった。

考えてみれば、同様のことが多々ある。酒を飲んで酔っ払って大騒ぎをすると、その時はめちゃくちゃに楽しかった思い、感情が残るのだが、細部は全く思い出すことが出来ない。その方が良いのだろうか?と自問したところで答えは出ない。

ふらふらとした足取りで、私は家路に着いた。

7月1日に伸べえさんに会い、翌日には連雀亭で伸べえさんを見て、土曜の夜には伸べえさんを見る。伸べえウィークな一週間だと思った。

さて、7月8日の週は、いよいよ上方遠征である。新しくなった繁昌亭に行く。普段、上方落語を楽しめていないぶん、思う存分味わいたいと思う。

それでは、素敵な演芸との出会いを祈って。

さよなら、さよなら。

ONLY TRUST YOUR HEART~ある不動産販売の話と結婚についての所感~ 2019年7月8日

自分の心だけを信じている

あなたの常識が、

僕の常識に必ずしも当てはまるとは限らないんじゃないですか?

答えたくないですね

それは哀しい二時間の始まり

「森野さんって、何のために生きてるんですか?」

人の少ないファミレスの一角に座り、目の前にいる名の知らない女が私に向かってそう言った。私は水を飲みながら、しばし考えるフリをした。

なぜこんな質問をされなければならないんだ?

私の心に沸き起こってきた苛立ちを前に、私はそもそもの事の始まりについて、思いを巡らせていた。

出会いは三週間前に遡る。たまたま友人のパーティで知り合った男性に声をかけられ、その男と落語を見に行き、その後でバーに行った時のことである。

「森野さんにね、是非紹介したい物件があるんですよ。僕の話を聞くだけ。聞くだけでいいんで、ね?時間空いてませんか。来週の木曜日とか」

その男は、見るからに胡散臭い雰囲気を放っていた。仮にバブルという名にしよう。バブルは言うことがやたら大きく、話題を振っても広がって行かず、勿体ぶった言い回しで「聞けば分かりますから」と言ってはぐらかす。渋谷界隈で土日は飲み明かし、ナンパをして女を誘っているのだが、なかなかどうして、つれない女が多くて困っているという、どうでもいい話をされながら、私は酒を飲んでいた。

不動産営業でバリバリやっているのだとバブルは言った。言動からどうにも信用ならないな、と思いながらも、私は酔うと「分かった」と言ってしまう癖があり、渋々、その男の話とやらを聞くことになったのである。

これが良くなかったと今では反省している。自分でも書かねばどうにも気持ちが収まらないので書くことにするが、読みたくない人はもう読まない方が良いであろう。

バブルが指定してきたファミレスに行くと、そこにはバブルとは別に女性がいた。

仮名でバイショーとしよう。

さっそくテーブルに付いて、私は趣味の話でもしようと思った。

日頃から落語、講談、浪曲を聞いているため、その辺りの知識は深いが、見ず知らずの相手と、直接話をする時には相手の理解度を知ることから始めるようにしている。どちらかと言えば、自分が話すよりも人の話を聞くことが好きであるため、私は簡単に趣味の話をした後で、バイショーに話題を振った。

ところが、さほど興味深い話を聞くことは出来なかった。幾つか話題を振っても、すぐに会話が途切れ、逆に私への質問に変わってしまう。結構、それが苦痛だった。というのも、一方的に自分だけが情報を開示しているような気分になったのだ。相手のことは何も知らないまま、自分のことをベラベラと喋るのはあまり好きではない。これはきっと、伊集院光さんが神田松之丞さんに質問された時に抱いた気持ちと一緒なのではないだろうか、と思った。あくまでも推測だが、自らの考えというのは、相手の考えを知ったうえで述べなければ、先に自らの考えを提供した方が損になる、と私は思ったのである。見ず知らずの人間に、自分の武器や弱点を曝け出すほど私はお人よしではない。こと対面して会話をする場合は、相手との会話によってお互いに情報の駆け引きをしながら話すことも、相手との信頼関係を築く上では重要なことだと私は思うからだ。あまり私が多くの人と会うことを避けているのも、この辺りに起因する。自分のことをベラベラと喋った後で、相手のことを何も知らないという状態は、私には結構怖いことである。無論、とてもパーソナルなことはネットには書いていないつもりであるが。

結局、バイショーとはほんの僅かしか演芸の話は出来なかった。歌舞伎を見たけれど、何の演目だったか覚えていない。オペラを見たけれど、何の話だったか全く分からない。と言うので、あまり内容に関しては重要視していないのだな、ということが分かった。私もあまり歌舞伎やオペラには詳しく無かったから、落語には歌舞伎をパロディ化したものや、オペラをパロディ化したものもありますよ、ということを言うだけに留めていた。

話題は、結婚の話になった。どこに行くにも一人である私の話を聞いて、バイショーは「それって、凄く寂しくないですか?」と言った。

この辺りで若干、カチンッと来た。というのも、押しつけがましいバイショーの言い方と表情のせいである。まるで孤独な一人の男を憐れむような物言いだったので、私は静かに「全然寂しくないですね」と答えた。バイショーは少し拍子抜けした様子で「どうしてですか?」と聞いてきた。逆に「なぜ寂しいと感じるんですか?」と言ってやりたかったのだが、ぐっと堪えて「一人の方が気楽ですよ。どこに行くにも、何をするにも」と言った。バイショーは「へえ~、そうなんですね~」と相槌を打った。

バイショーの隣に座っていたバブルが、「でも、老後とか一人だと寂しくないですか。孤独死とか、怖くないですか?」と言ってきた。私はだんだん苛々してきて、頭の中に『なぜ孤独死が怖いんだ?』、『一人でいることの何がそんなに寂しいんだ?』と疑問が浮かんできたのだが、尋ね返すのも徒労に終わることは目に見えていたから、「その時はその時ですね」と答えた。バブルは「それは寂しいですよ~、今考えなくちゃ~」と言って笑ったのだが、私には何が面白いのかさっぱり分からなかった。

話題は子供の話になった。聞けば、バイショーはシングルマザーだと言う。夫と別れて子を育て、自分と同じ価値観の存在が一緒に育っていく姿を見るのは楽しい、と言った。「夫とは別れたけれど、私の財産は子供です。今は子供と一緒に過ごすのが何よりも幸せなんです。でも、将来のことを考えたら『資産形成』はとっても大事だなって思うんです」というバイショーの表情を見ても、私はそこから強い幸福感を見出せなかった。むしろ、これから私に話すであろう『資産形成』とやらの方法を伝えたくてうずうずしている感じが見て取れた。

すっかり『捻くれスイッチ』がONになった私は、「子供が財産と仰ってましたけど、子供を得る方法は他にたくさんありますよね。本気で考えたら、それこそアンジェリーナとブラピみたいに養子を取るとか、体外受精を受け入れてくれる女性だって海外にいるみたいですし」と言うと、バイショーは「まぁ、そうですけど・・・」と言った。

「森野さんは、子供が欲しくないんですか?」

とバイショーが言うので、気持ちが萎え始めた私は「今は欲しくないですね」と答えた。本当は喉から手が出るほど欲しいけれど、それを言うのは何だか、今じゃない気がして、自分の考えとは裏腹にそう言った。

「子供って、色々考えていたら出来なくないですか?例えば、子供が大人になって犯罪を犯すかも知れない。何か障害を持って生まれてくるかも知れない。それって、怖くないですか?」と私が言うと、バイショーは「もちろん、大変なこともいっぱいありますよ。それでも、子供の幸せが自分の幸せになるんです」というようなことを言った。

気持ち悪いな、と思った。バイショーの言い方が、とても嘘っぽく聞こえたのである。これは私の主観なので、本当はバイショーは心の底からそう思っていたのかも知れない。だが、どうにも疲れ切った主婦が、自分に言い聞かせるかのような物言いに感じられて、私は辟易してしまった。それに、その話をするまでの間に、だいぶ私に対してバイショーは「悲しくならないですか?」とか「寂し過ぎません?」とか、「本当に楽しいんですか?」とか、感情面に対して否定的な、押しつけがましい感想を述べてきたので、すっかり私はバイショーに対する信頼感を失っていた。否、もともとそんなものは持っていなかった。

恐らく、私は自分の幸福に対する価値観を押し付けてくる人が好きではないのだと思う。バイショーもバブルも、「美味しい物を食べたり、良い服を着たい」という欲求そのものは素晴らしいと思う。だが、私には押し付けて来ないで欲しいと思った。「一人でいることは寂しいことだ」という考えも、「老後は孤独死ですよ」という考えも、「定年後は生きていけないですよ」という考えも、「子供がいた方が絶対良いですよ」という考えも、「結婚は幸福なことですよ」という考えも、「結婚したら、奥さんを夫が支えるのは当たり前ですよ」という考えも、さも一般的な人間を代表して物を言ってくる態度があって、それがどうにも受け入れることが出来なかった。それに、それらのバイショーの言葉が、私には実感を伴って言っているように聞こえなかった。むしろ、何かを信じ込んでいる怖さがあって、私は自分の心が引いていくのが分かった。

そして、それらの考えが、バイショーとバブルの言う『資産形成』のための『商品』を売るための単なる材料に過ぎなかったということが、1時間の世間話の後で本題に入った時に分かった。それが私をとてもガッカリさせた。薄っぺらい幸福な価値観のお話の後で、ノートと電卓を出して、私の人生設計に対して「寂しい」だの「生きる意味が分からない」だの「生きてて楽しいですか?」だの言って来たので、内心はかなり苛々したのだが、私は「さぁ?どうですかね」と他人事のように話を終わらせた。

丁度、人生設計の話をしていた時に、私は自分のミニマルな生き方を説明した。落語を聞き、飯を食い、好きな仕事をしていれば、それだけで充分だと言ったのだが、「それは森野さんが若いからですよ。もしも急に病気になったらどうするんですか?お子さんや奥さんがいれば、きっと助けてくれるでしょうけれど、今はお一人ですよ。そういう時って、凄く寂しいと思うんです。ですから、結婚をされた方がいいですし、将来の為に資産形成を・・・」とバイショーが言ったのだが、私は頭に血が上っていたから、完全に言葉をシャットアウトしていた。

「そんなにミニマルな生活では、全然楽しくないんじゃないですか」と言った後で、呆れたような表情でバイショーが「森野さんは不思議な感覚をお持ちですね。普通の人だったら、老後の話をすると、危機感を抱いて、何か資産形成をしなくちゃいけないね。お金を効率よく貯めなくちゃねって思うんですよ。でも、森野さんはそれが全然無いですよね。あの、聞きたいんですが・・・」とバイショーは言ったあと、少し間を置いて。

「森野さんって、何のために生きてるんですか?」と言った。こんな失礼な人に答える義理も無いと思って、私は「さあ?何なんでしょうかねぇ」とはぐらかした。バイショーは「生きていたいですよね。死にたくはないんですよね?」と言うので、「まぁ、そりゃ、そうですね」と言うと、「じゃあ、将来のために、効率の良い資産形成を・・・」と言ったところで、埒があかないな、と思い、私は一度トイレに立った。

トイレで用を足して、鏡を見ると、私は随分と酷い顔をしていた。久しぶりに押しつけがましい人と話をしたな、お前。と鏡の向こうの私が言っているような気がした。「知るもんか」と思いつつ、私は再び席に戻った。

戻ってきた私に、バブルは「森野さんは生きててあまり喜びを感じていないんじゃないですか?きっと幼い頃に感受性を失うような、そんな体験をされたんじゃないんですか?」と言うので、もう喋るのも嫌になって、私は「さあ、どうですかね」と言った。するとバブルは「いや、どうですかじゃなくて、森野さんの人生じゃないですか。答えたくなかったら、答えたくないって言ってください」と言うので、私ははっきりと「答えたくないですね」と言った。

それからは、もう時刻も遅くなっていたので、私は「もう帰りたいです」と言った。すると、バイショーが「まだ、資産形成をする上での『なぜ』の部分しかご説明させて頂いて無いんですが・・・」と言ったが、「いえ、もう帰りたいので、すみませんが、失礼します」と言って、私は鞄を持って「ありがとうございました」と礼を言う必要も無いとは思ったが礼を言って店を出た。

非常に哀しい二時間だと思った。私は酷く苛立っていた。不動産関係の営業マンに話を持ち掛けられて、良かった思い出が一つも無い。それは私の若さ、知識不足があるのかも知れない。それでも、なんだか、バイショーとバブルの言い方、生き方の価値観が私のそれと全く合わなくて、凄く自分が惨めな気分になったのである。

普通の人は、良い服を着たり、美味しい物を食べたり、結婚したり、子供を育てたりして、生きることが最高の幸福なのだろうと思った。でも、私にはそんな欲が無いのだということが、全く理解されなかった。服は最低限で、着ていることが出来れば良い。美味しい物だって、特別な時以外は食べたくない。結婚だって、タイミングが合えばしたいし、子供だって、生まれたらきっと一所懸命に育てるだろうと思う。でも、私にはそれを求めるための土台が無い気がする。きっとまだ、理性と理屈で考えてしまって、本能で生きられない気がしているのだ。

結婚した周りの人の話を聞くと、我慢や妥協、苛立ちと満たされない思いなどなど、様々な障害があることが分かる。果たして、自分がそれに耐えられるかどうかも分からないし、そんなことに出会う資格があるかどうかも分からない。そう考えると、私は結婚については、何も考えなくて良いのだと思ってしまう。

バイショーとバブルの話が数日経っても忘れられなかったが、書くことで一つ区切りが付くだろうと思って書いた。

私は今でも十分に幸せだと思っているのだが、その幸せの形を変えていく必要があるのだろうか。今はただ悶々としながら、演芸を見つつ、答えを導き出していくしかない。

そんな葛藤の記事である。お目汚しを失礼いたしました。

見えるもの、見えぬもの、一つ~2019年6月30日 SAN-AI GALLERY Ayame Nishida Solo Exhibition~

見えるものと、見えないものを一つに

円山応挙の幽霊画

百の顔、千の顔が浮かんでは消えた。

だがいずれもシッダルタの顔に違いなかった。

雨に降られて 文菊に振られて

「マ、マジか・・・」

小雨振る永田町、国立演芸場の前で私は茫然と立ち尽くしていた。最高裁判所の陰鬱な壁が押し迫ってくるかと思えるほど、私の心は消沈した。なぜなら、国立演芸場にて行われる『圓朝に挑む!』という会の、当日券が無かったのである。

入場して『本日満員』の文字を見た時に、嫌な予感はしたのだが(その時点で諦めろよ)、無駄な足掻きだと思いながら、若干動揺しつつ「当日券はありますか?」と尋ねると、案の定、受付の美人が「申し訳ございません、本日、完売となっておりまして・・・」と、ゲレンデでボーゲンでもするかのような眉毛を見せたので、内心、滑りたいのはこっちじゃいっ。鰍沢と心眼が聞きたいんじゃいっ、圓太郎と文菊に挟まれたいんじゃいっ(最後のは嘘)、と心の中で暴言(ボーゲン)を吐いたが、無いものはどうしようもないので、「そ、そうですか・・・」と、ずっとただのスキンヘッドだと思っていた友人が、実はお寺の坊さんだったことに気づいて戸惑った人みたいな反応で、国立演芸場を去った。

最高裁判所で裁かれる訳でもないのに、訳の分からない凸凹のある最高裁判所の壁を恨めしく眺めながら、とぼとぼ歩いて駅に向かい、電車に乗った。

暇になった時間をどう埋め合わせようかと考えていた矢先、どこでどうフォローしたのかも忘れてしまったのだが(ゾマホン氏の時も同様)、一人の画家の展示会があるとの情報を見た。以前から、その類稀なる才能を発揮している一人の画家の実物の絵を、私は見てみたいと思っていた。

文菊師匠に振られ(振られてないけど)、センチメンタルな心を抱えた私は、一路、気になっていた画家の展示を見るために、展示会場へと向かったのだった。

SAN-AI GALLERY

目的の場所に辿り着いて、まず「入りづらっ・・・」と思ったが、折角ここまで来たし、こちとら圓ちゃんと文ちゃんに振られた(振られてないけど)ので、会場の雰囲気に気圧されながらも、扉をグッと押して階段を上がった。天国の階段ならもっと気楽に登れると思う(地獄行きなんて言わないで)のに、一歩一歩が重く、豆腐に刺したモヤシの如き足腰を必死で昆布(鼓舞?)しながら、やっとの思いで辿り着く。富士山登頂並みの勢いである。もっと広いスペースを想像していたのだが、意外と狭くて、親近感が湧く。丁度いい広さである。

ニックスの藤原紀香こと、トモさんに似ている女性に「あ、えっと、展示会やってます?」みたいなことをマスクごしに呟くと、「あ、はい、どうぞ」という挨拶で、そっと展示会場に入る。壁には、一人の画家の絵が飾られている。

基本的に人見知りであり、身バレもしたくない性質であり、ずっとマスクをしていて素顔を見せず、作品に没頭したい派であるのだが、こんなに小スペースだと、語らざるを得ない無言の圧力があって、何とか振り絞って元々無い会話力を駆使して、展示会の主役である画家さんとお話させて頂いた。

画家の名は、西田あやめという。Twitterで見た『あし』の絵が妙に「いいな」と思い、前から気になっていた。画像を通してしか判別できなかったのだが、どこか寂しげな雰囲気を私は作品から感じていた。でも、それは決して後ろ向きな寂しさではなくて、前向きな寂しさ。GADORO曰く『俺は散々逃げてきたけど、後ろに逃げたんじゃねぇ。前に逃げてきたんだよ」という感じがしていた。(どんな感じやねん)

この街の花

私は絵に詳しい人間ではない。それでも、見る者の心を打つ絵というものには、人に語らせてしまうだけの力があると思っている。極上のウイスキーを飲んだ時に、思わず言葉が口をついて出てしまうみたいに。

絵を見ることは、作者との対話であり、自分との対話でもあると私は思っている。正解不正解などない。どんな絵を見ても、どんな芸術に触れても、『自分はどう感じたか』を私は書くことが、正だと思っている。詰まる所、絵は作者の表現を通じて自分を映す鏡であるのかも知れない。

そんなことを思いながら、私は西田さんの作品を見た。西田さんの絵には、見えている景色と見えていない景色を混じり合わせた、幻想的な風景が描き出されていると感じた。スケッチのような淡く不確かな線で描き出されたビル群は薄い白で彩られ、大地からはゆらゆらと淡いグリーンの炎のような花が立ち上がってくる。どことなく、オーケストラの静かな序曲を見ているような、そんな小さな花の姿を見た。

じっと眺めていると、右に一羽の鳥が飛んでいることに気づいた。

この鳥に、私は静謐な力強さを感じた。西田さん曰く、不忍池の風景を描いたという『この街の花』。一羽の鳥の羽ばたきに、私は飛躍したいという願いにも似た気持ちを感じたのである。

都会には様々なビルが建ち並び、そこでは多くの人々が働いている。そんなビルを覆うように沸き起こる花に、地方からやってきた人々が一所懸命に芽吹こうとする意志を感じたのである。それは、互いに手を取り合って支え合っていく温かさに包まれているように見えた。一方、そんなビルと花から遠い位置で羽ばたく一羽の鳥に、新しい場所へと旅立つ者の姿を感じたのである。

この作品には、都会の無機質で単純な佇まいの中で、温かく、情に厚い人々の姿、そして次の世界へと羽ばたこうとする静謐な羽ばたきがあると私は思った。

ご本人の絵の説明はここには記さない。是非、展示を見に行って、西田さんご本人の言葉で作品に触れて欲しいと思う。その力強さ、ありのままを言葉にする西田さんの、真っすぐな言葉に胸を打たれるだろう。

スワンボートに乗りたかったという思い

展示された作品の中で、とりわけ鳥肌の立った作品があった。それは、不忍池にあるスワンボートを描いた二枚の作品である。一見した瞬間に、ぞわぞわっと背筋に電撃が走った。数秒の間、「す、凄い・・・」と驚いて魅入ってしまった。

その絵は、まるで涙で滲んだ風景を描き出したかのように、スワンボートが、二重にダブって描かれている。私には泣いている人が書いたように見えた。タイトルの『乗りたかった』という言葉を目にした時に、思わず胸をぐっと締め付けられてしまった。

スワンボートの実像を有りのままに捉えていた筈なのに、そこに『乗りたかった』という悔しさの感情が混じったとき、現実のはっきりとしたスワンボートの実像が歪んで、二重になって見える瞬間の、言いようの無い悔しさというか、寂しさというか、悲しさが見えたのである。私には母親の手に引かれ、スワンボートから遠ざかって行く一人の少女が、泣きながら必死に記憶に留めようとする姿が見えた。

もしも、スワンボートに乗ることが出来ていたら、見る景色も、記憶に残る景色も、違っていたのかも知れない。

私にも、そんな『したくても出来なかった記憶』が幾つもある。

遊園地に行って、食べたくても食べられなかったアイスクリーム。折りたくても折れなかった鶴。乗りたくても乗れなかった乗り物。見たくても見れなかった催し。会いたくても会えなかった人。私の場合は、それがはっきりと歪むことなく見えるのだけれど、西田さんのスワンボートの絵を見て、その記憶すらも滲んで二重に見えるということの驚愕の視点。

思わず、ご本人に伺ってみたくなって、「泣いているように見えますね」と言うと、私の思いとは全く異なる意志を持って描かれていたことが分かって、さらに驚愕というか、「す、すげぇ。無意識でこれを書いてるのか・・・」と感嘆してしまった。素人の浅はかな感想は、芸術家の発想と意志には到底及ばないのかも知れない。

私だったら、きっと狙って描いてしまうと思う。私は絵を描くのが下手だし、そこまで好きではないから、絵を描くことは無いだろうけれど、絵を二重にダブらせて書くことの意味を「泣いているから」という意志を持って書いてしまうだろうと思った。けれど、そう考えて書くと、どうしても『作為的』になってしまうだろうと思う。西田さんの絵には、作為的に二重にしている感じが一切無い。むしろ、もっと別の、拡がりを持った意志で描かれているのだと気づいて、素晴らしいと思ったし、それは是非、ご本人の言葉で感じて欲しい部分である。

私は特に、このスワンボートの絵がお気に入りである。

もう見えない

西田さんの絵には、感情の温度があると私は思った。それは、西田さんが見つめる景色の外にある、感情の淡い温度であるような気がする。

たとえば、寒い時期に息を吐くと白い息が目ではっきりと捉えられるみたいに、西田さんは、普段は目にすることの出来ないものを、西田さん自身の温度で浮かび上がらせているように思えたのである。そして、それは誰にも真似できるものではなく、西田さん自身の、はっきりとした温度故に浮かび上がってくる景色だと私は思う。

タイトルの意味が気になって、ご本人に尋ねた『もう見えない』という作品も、前日まで書いていたというお話も、作品の風景が西田さんの温度で表現されていて、私はその温度が心地よく、どことなく前記事の『低温』な印象を受けた。それは決して冷たいというものではなくて、むしろ人の手の温度に近い。

考えてみれば、ナツノカモ低温劇団の、どことなくシュルレアリスムな感じにも通じるような印象を受けた。もっと他の作品を見てみたくなるような、そんな作品が展示されている。令和元年を迎えた時に目に着いた風景、東京駅の正門、室外機の風景、二重になったベンチ。どれも、見えるものと、見えないものを、一つの風景の中で重ねて表現されていて、前記事でも書いたのだが、『ズレテモピタリ』な絵である心地よさがあって、恐らく、ナツノカモ低温劇団の感想記事の後に、ふさわしいタイミングで、見るべくして見た展示だったのだろうと私は思った。

それは、見えるものも、見えていないものも、全ては一つであるというような考えであろうか。

私にはそんな考えに思い当たる場面がある。

ヘルマン・ヘッセの著書『シッダルタ』の中で、ゴヴィンダがシッダルタの額に接吻をすると、百の顔、千の顔がシッダルタに浮かび、そのどれもがシッダルタの顔であるというような記述がある。私は、西田さんの作品の『見えるものと見えないものが重なって一つ』となっている部分に、同じような思想というか、近い景色を感じた。今は二重に描かれた景色が、ひょっとすると十、百、千と幾つにも重なって描き出されるのではないか、これが人間だったら、どんな風に景色は拡がっていくのか。と、私の知性はふつふつと好奇心に押し流されつつあり、想像も膨らんだところで、よし、と決意してその場を後にした。

総括 才能は放っておかれない

改めて実際の作品を見ると、静謐で穏やかな作者の感情が見て取れる。絵を描き、展示会まで開くことが出来るのは、とても素晴らしいことだ。

落語・講談・浪曲と、普段は生の演芸に触れ、形の無いものに対して、自分がどう感じたかを書いているうちに、次第に、美術など、その他のあらゆる芸術についても、語るための言葉が沸き起こってくるというか、備わっているような気がする。(気のせい?)

所詮、名も無き書き手ではあれど、こうして書き続けることは無駄にならないと思う。むしろ、自分にとってとても良いことであると思うのだ。

ほんの些細なきっかけで、私は足を運んだ。結果、とても素晴らしい才能の一端を見ることが出来て、とても幸運だったと思っている。

もちろん、私も一応は演芸の記事を書いているので、左甚五郎だったり、『円山応挙の幽霊画』を講談、浪曲で聴いて欲しいということをお伝えした。特に真山隼人さんが素晴らしいということは言いそびれた。左甚五郎で浪曲と言えば京山幸枝若師匠の『竹の水仙』ですよねぇ。(誰に同意を求めているのか)

また、ご本人から『円山応挙の幽霊画』のお言葉が出てきた時は、とても嬉しい思いだった。私は東京都美術館で開催されていた『奇想の系譜展』で長沢芦雪の作品などを目にしており、言われてみれば確かに日本画の流れがあるように思えた。(誰のどの部分というのは詳しく無いが)

西田あやめさんの展示会は、7月6日まで行われている。是非、西田さんの描いた作品を見て、その温度を確かめてほしい。そして、西田さんご本人の言葉に触れて、作品の世界に身を浸してみてはいかがだろうか。

圓ちゃんにも文ちゃんにも振られたけど、結果、とてもいい展示会を見ることが出来た。

サンキュー氏も言っているけれど、『素晴らしい才能って、放っておかれない』のだ。

ズレテモピタリ~2019年6月23日 ナツノカモ低温劇団 『ていおん!!!』 18時回~

山下メンタル

コント

笑い

星に願いを

触れるまではシュレディンガー

子供の頃、炬燵に入っていた時に目が覚め、喉が渇いたので起き上がるとテーブルの上に透明な液体の入ったコップがあった。そのコップに入っている液体が水だと思って飲んだら甘口の日本酒で、思いっきり噴き出して「死ぬぅ!!!死ぬぅ!!!」と泣きじゃくったことがある。その時のおばあちゃんの申し訳なさそうな顔が忘れられない。「ごめんね、照ちゃん。ばあちゃんが飲もうと思っていれてたから、ばあちゃんが悪いね・・・」と言って、私の頭を撫でたのだが、私は肝臓が何も言わずに死ぬだろうと思って自暴自棄になっていたから、ばあちゃんの手を振り払って、「うっさい。死ぬぅ。ばあちゃんのせいだ!ばあちゃんのせいで死ぬ!」と絶叫しながらばあちゃんを睨んだ。母も、ばあちゃんに向かって「なんでそんなところに、お酒の入ったコップなんか入れておくのよ」とばあちゃんに言っていた気がするし、ばあちゃんもとても申し訳ないという表情で「まさか飲むとは思わなくて」と謝っていた。今になって思えば随分と酷いことを言ってしまったという記憶がある。

結局、それからしばらく泣きじゃくり、もう二度と酒を口にするものかとその時は思ったのだが、バーボンの美味さに目覚めてしまい、今は肝臓と上手にお付き合いできる方法を考えながら酒を飲んでいる(チェイサーに水が一番)。あのとき、ばあちゃんに怒って酷いことを言った自分が情けなくて、時々思い出して胸が苦しくなる。

そんなズレが、世の中にはたくさんある。紅茶だと思って飲んだら珈琲だったとか、熱いだろうと思って触ったら冷たかったとか、ゆっくりだと思って触れたらとても速かったとか、男だと思ったら女だったとか。

そんな『ズレ』というのは、見る側にとってはズレであっても、相手にとっては『ピタリ』であることがある。例えば、オムライスにはケチャップが合うと思っている私が、オムライスには苺ジャムだと思っている人に出会った場合、

「オムライスに苺ジャムってありえないでしょ、絶対ケチャップでしょ」と、私が『ズレ』だと思っても、「いやいや、ケチャップはマジありえない。絶対に苺ジャムでしょ」と、相手には『ピタリ』であるみたいな感じ。

上手く言えないけど、そういう『ズレテモピタリ』な作品を作ったら、右に出る者はいないんじゃないかという男が一人。名前を『ナツノカモ』。出来ることなら、私はナツノカモさんが生み出す究極の『ズレテモピタリ』な作品が見てみたいと思っている。

今日は、天気も実に『低温』で、サリンジャー風に言えば『低温劇団にうってつけの日』だと思った。プーク人形劇場の近くでは『最低賃金上げろ!』のデモ行進とか、風船で犬を作る路上アーティストとか、ブライス人形みたいな女性達が街を闊歩していたけれど、全部が全部、私には『ズレ』でも、向こうにとっては『ピタリ』なのかも知れなかった。

きっと、自分の思う『ズレ』を『ピタリ』に変えるためには、『ズレ』だと自分が思っているものに触れてみなくちゃ分からないのだと思う。箱を開けるまで猫が生きてるか死んでるか分からないみたいに。遠くから見ていたら、「うわぁ、なんかデモやってるよ」とか、「なんであんな恰好してるんだろう」とか思うだけで、ずっと自分の認識は相手と『ズレ』のままだ。でも、一歩踏み出して相手の思想とか、考えに触れてみたら、自分の『ズレ』が『ピタリ』になる。そんな感覚って、皆さんには経験が無いだろうか。

クドくなりそうなので、この辺でやめておこう。

01 最強の男

黒澤明で言えば三船敏郎、手塚治虫で言えばヒゲオヤジ、小津安二郎で言えば笠智衆みたいに、『この人の作品でこの人出て来なかったらどうすんの!?』という意味で、ナツノカモさんと言えばおさむさんである。声を大にして言いたい。

ナツノカモと言えば、

おさむさんである!!!

おさむさんである!!

おさむさんである!

おさむさんである

おさるさんである

最後はちょっと違うけど、何と言っても『おさむさんがおさむさんである』ということの面白さが存分に発揮されていて、ドヤ顔で最強感を見せつけてくる暑苦しいまでのおさむさんの雰囲気が最高だった。唯一無二のフラというか、『めちゃくちゃマジだけど、思いっきりズレてる』雰囲気を醸し出させたら、おさむさんは無敵である。声を張り気味のこば小林さんのツッコミにも冷静に対処しながら、めちゃくちゃメンタルが弱く、泣き虫なことを恥ずかしがる様子もなく、むしろ攻めの姿勢でインタビューに答えるおさむさんの姿に笑いが止まらなかった。今回はやすさんの『川口メンタル』が発揮されていたけど、正直、おさむさん単独だった方が面白かったかも知れない、と欲張りにも思ってしまった。

特に前回の『ノットヒーローインタビュー』のイメージが私の中では強烈にこびりついていて、出来ることならおさむさん一人で思いっきりズレていって欲しいという欲が私の中で出てしまった。もっと振り切れてるところが見たいなぁ。相変わらずおさむさんはおさむさんで凄いわぁ。と思った作品。もっと見たい!もっと異次元のおさむさんが見たい!

02 日曜日の教室

ノスタルジックな雰囲気で始まる休みの教室が舞台の『日曜日の教室』。しまだだーよさんの不思議な透明感?ミステリアス感?サイコパス感?に振り回されるナツノカモさんとこば小林さん、そして一人だけズレ続けるやすさんの姿が面白かった。

シュールな雰囲気とともに、いつの間にか場を支配しているしまだだーよさんの役が魅力的で、しまだだーよさんの言葉に知らず知らずに従ってしまう三人の姿が、子供らしい純粋さの中に危うさを秘めているように思えて、不思議だった。

現実と非現実のラインを軽々と飛び越えてしまえるのは、しまだだーよさんが持つ不思議な非現実感なのかも知れない。感情が顔に現れて来ないしまだだーよさんの怖さと、それに戸惑いながらも何とかしまだだーよさんと接点を持とうとする三人の対比が、何と言えば良いのか、正に『低温感』に包まれていて、全体を通して、この作品が一番『低温らしさ』があったと思う。日常と地続きでファンタジックな世界が、たった一言で出現してくる、その違和感の無さにゾクッとする。ずっと親しくしていた友人に、ある日突然「おれ、実はかぐや姫の息子なんだよね」みたいな発言をされて、「ああ、やっぱりね」みたいに言ってしまうような安易さ。絶対に辻褄が合わないのに、辻褄が合ってしまうような説得感にガツンとやられてしまう感じ。

なんとなくだけど、私が感じるのはしまだだーよさんが軸になっている物語に、強く『低温っぽさ』を感じる。前回の『夢風船』も一番低温っぽいと思ったし、しまだだーよさんが絡んでいた。ひょっとすると、今後はしまだだーよさんが低温の軸になってくるんじゃないだろうか。わかんないけど。

03 月の裏側

様々なことに疲れ果てたウサギ感全開のサンキュー氏演じるうさ太郎、どこまでもおさむさんなうさ吉、真面目なのか馬鹿なのか分からないこば小林さんのうさの助、謎のフレーズと微妙にカッコ良く無い台詞を吐き捨てるナツノカモさんのうさ子、色々と屈折した育成方法で育ったプライドで生きるしまだだーよさんのうさの丈。

5人(匹?)もいるのに、全員の個性が際立っていて、一番過激で、今回の『ていおん!!!』の軸とも呼べるコントだと思った。低温感ってそもそもなんだ、と思ってしまうくらいに、徐々に煮えて、滾って、沸騰していくようなコントで、とにかく面白かった。シチューを作ろうと思っていたら、最終的にカレーになるみたいな、否、もっと別のものになってしまうような、そんな生物の『変態』を見るような、ゾクゾクするコントだった。

特に会話がズレ始めた段階で、ギリギリまで違和感を保っていたうさ太郎が、あっさりとうさの丈の言葉を受け入れる場面には、ある種の爽快感がある。なんていうか、ウサギが蛇に飲み込まれるような感じ。ずっとジリジリと蛇(違和感)の睨みに「ヤバイぞ、ヤバイぞ」と思っていたウサギ(観客の意識)が、ゆっくり、ゆっくりと蛇に食まれ、飲み込まれる段階になっていても「ヤバイ」と思い続け、最後にはストンッと飲み込まれるような感覚。そして蛇がウサギの形の蛇になっちゃうみたいな感じ。観客の意識が、あっさりと違和感に飲み込まれ、もはや違和感と感じなくなって、むしろ普通に変わってしまうような感覚。

さらには、ジェンガで積み木を引きながら、倒れる予感を感じている感覚に近いかも知れない。「ヤバイぞ、ズレてる。倒れる、倒れる・・・」と思って、スッと引いたら、カターンッと全てが崩れ去るんだけど、その瞬間に新しいジェンガが想像される感じと言えばいいんだろうか。一言で言えば『ズレテモピタリ』。

もっと例えに挑戦する。幼虫が蝶になるのは蛹という過程があるからだと思っていて、蝶しか知らない人は幼虫を見た時に「え?これが蝶になるの?うそでしょ?」っていう違和感を抱くと思う。今回の『月の裏側』は、幼虫が蛹になり蝶になるっていう過程を見せられるんだけど、観客はずっと「幼虫から蝶になったけど、そもそも蝶ってなんだ?」っていう問いが発生して終わる感じと言えば良いだろうか。

ちょっと駄目だ。言葉が思いつかない。次回の公演までに、その深淵に迫れるようにしたい。

そして、この『月の裏側』こそ、最期で驚愕の『ピタリ』を見せてくれるのだ。

04 桜の女の子

インコさん、炸裂!!!

炸裂、インコさん!!!

と思ってしまうほどに、インコさんの得体の知れないスター性が発揮されたコント。とにかく喋りまくるインコさんのリズム、語りのトーン、そして台本を見て驚いたのだが、驚異の即興性。マジでパネェっす。インコさん。

溢れ出るインコさんの『ヤンキーな兄ちゃん感』とストレートなピュアさを持ったくぼたみかさんの綺麗な佇まいと眼差しの対比が素敵なコント。

想像の中に生まれる桜の風景と、それを見つめながら面白い話を喋り続けるにいちゃん、そして座りながらボディーランゲージを駆使するはな。たった二人の登場人物なのに、そこに流れる空気の温かさ。ずっと春の温かさの中に包まれている感じ。これも凄く『低温』なんだけれど、これは人の情の温かさだと私は思った。『日曜日の教室』はどちらかと言えば、計測されたデジタルな低温っぽさなんだけれど、『桜の女の子』は体温計で計って赤い水銀を見つめているような、アナログな低温っぽさがあって、私はどちらかと言えば、アナログな低温っぽさを好む。

インコさん演じるにいちゃんが、なぜ悪い人になったのか、どんなことをして悪い人になったのか、説明されないところが、とても良かったし、私も想像しない。それはただ言葉の意味だけがじんわりと染み込んできたからだと思う。省略の美学なんて簡単な言葉に収束しない、もっと大らかでざっくりしていて、ビアードパパのシュークリームを食べるような、そういう曖昧な言葉の甘さが、凄く、凄く、心地よかった。私なんて説明し過ぎてラーメン二郎みたいになっているから、もっとざっくり書きたい。

話をざっくりすることで、作為的な雰囲気が薄れる気がする。説明し過ぎない良さが光っていると思った。それはたまたま道を通りかかったら、道端で桜を眺めながら兄弟らしき男女が面白く話してる場所に出くわして、ついつい聞き入ってしまったような、そういうふとした瞬間に、初めて体験するような感覚があって、私はこの話がとても好きである。

欲を言えば、私の知っている『過去に絶対に酷い目にあったけれど、それを乗り越えて強く生きている女性感』のある清水みさとさんがはなを演じたら、また別の雰囲気が生み出されただろうなぁ。と、とても欲張りなのだが、そんなことを思ってしまった。清水みさとさんは、無口でも凄く映えるし、無口から言葉を発するときの感情の爆発っぷりと来たら、私の記事『さよなら光くん、さよなら影さん』を見てもらえば分かると思うのだが、凄まじいのである。うーむ、凄まじすぎてコントには合わないか。

05 歩きスマホの親

デジタルな低温感のあるコントで、ワードの一つ一つで雰囲気を作っていく感じが面白かった。ふわふわとした光る温かい球体を、お互いに交換しているような感じで、互いに「え、これ何?気色悪っ」と言うことなく、「あ、温かいな。これ、猫かな」と言って相手に渡し、「いや、イタチかもよ」と言って相手に渡し、「イタチ?鳥っぽさもあるな」と言って相手に渡し、「鳥か、アザラシかもな」と言って相手に渡し、みたいな、そういうことが繰り返されているうちに、どんどんふわふわとした光る温かい球体が何なのか分かんなくなっていってしまう感じ。

見知らぬ人の会話の中心にあるものは見えているんだけど、その見えているものが一体何なのか分からない。でも分からないのに耳を立ててしまって、聞き入ってしまうのだが、最期まで聞いても何だったか分からない。そんな不思議な面白さがあって、『誰もが皆、誰かの親だ』と話を聞き終えて、感想を思うのだけれど、それは自分の心を落ち着かせるためだけに、その場しのぎで生まれた言葉であって、本質はもっと違うところにあるのではないか、と思ってしまうような会話が『歩きスマホの親』にはあると思った。

時折、ザクっと真理のような言葉が迫ってくるのだけど、それすらも中心を穿っていない感じ。霧の中を彷徨っている感じとは微妙に違うのだけれども

考えれば考えるほど不思議な話で、面白いなぁ、と思った。

06 ぼくたちの終末

このコントは、最初に抱いていた思いが最後にひっくり返される時の衝撃が凄まじくて、勝手に鳥肌ものの傑作だと思った。特に『月の裏側』を見たことによって、強烈な流れが出来たと、私は勝手に思って、驚いている。

以下、なぜ私が驚いたかを記して行こう。

冒頭は、ナツノカモさん演じるライターとサンキュー氏演じる学者の会話。現実に対して、専門の分野で培った言葉で受け入れて行く人の姿が、ここには表れていると思った。多分、私もサンキュー氏演じる学者に近くて、あーだこーだと言葉で現実を受け入れて行くのかも知れない。と思った。それは例え、受け入れられない現実であっても。

次は、ライターとこば小林さん演じるサラリーマンの会話。ナツノカモさんの思う、一般的なサラリーマンが、終末に対して抱く思いが表現されている感じで、特に子供が生まれたばかり、とか、奥さんが暗い部屋でボーッと座り込んでるとか、凄く胸が切なくなってくる言葉があって、静かにしんみりとした雰囲気があった。私も、家族を持ったら、そんな風に思うのだろうか。いつ終わるとも知れない人生に、終わりが見えたとき、どんなことを自分は思うのだろうか。その時、自分の隣にいる人の姿を見て、私はどんな行動をとることが出来るのだろうか。と様々な問いが浮かんでは消え、解決されないままに宙を彷徨った。

三番目はライターとしまだだーよさん演じる気象予報士。これっていわゆる『宗教』だな、と私は思った。面白おかしく茶化されているけれど、終末を前に『宗教』を信じる人の、強さと言えば良いだろうか。私はあまり詳しくないけれど、何かを熱狂的に信じている人は、終末を前にしても動じない。それははっきりと、自分に信じるモノがあって、それが唯一無二だと思っているからだと思う。免罪符を買えば、たとえ閻魔大王に会っても、怖くない。だって俺は免罪符を持っているから!というような雰囲気があって、そんな人物にしまだだーよさんが選ばれているところが、ナツノカモさんの素晴らしい配役センスだと思った。

或いは、何かを達成したと思っている人の象徴として気象予報士が選ばれていたのかも知れない。これは私的な意見だが、刻刻と変わりゆく気象の、しかも予報士になったことを、達成として、満足できるだろうか。日々ごとに気象は変わっていくのに?

私には達成した喜びを感じることは出来ない。何かをハッキリと断定させた時に、達成した、と思いたい。だが、先のボルタンスキー氏の作品の影響か、いずれ全て消え去る運命にあるのに、何かを達成したなんて思うことが、果たして可能なのか。それは束の間の達成感なのではないか。と、色々と考えてしまうのだが、これ以上はやめておこう。

いずれにせよ、何かを信じている人は、ちょっと恐ろしい。と私は思いながら、「ずみ」の力強さに、クスクスと笑った。

四番目は芸人のおさむさんとやすさんがライターの前に登場する。

終末なんて関係ねぇ、ただ自分たちがやるべきことを好きなだけやって終末を迎えるんだ!という底抜けに純粋な意志が、終末がやってくることすら忘れてしまうような、笑いの強さに満ちている。

忘れてしまうような、と書いたが、正直、忘れるのである。笑いに包まれているときだけ、全てのことが忘れ去られる。私なんて、しょっちゅう笑っているから、大事なこともそうでないことも、すぐに忘れる(それは駄目)

でも、なんだか、凄い輝きを私は芸人に感じた。いずれ全ては消え去ってしまうけれど、それでも、自分にやれることを信じてやり続ける。その強さに私は憧れと同時に、嫉妬しているのかも知れない。食える食えないとか、死ぬ死なないとか、そういう理屈とか、合理性を捨て去って、『芸人がやることは、それだけです!』 と言い切れる強さ。とんでもなく強くて、とんでもなく輝いている。

終末が近づいても、『空手』みたいなコントを見て、テイテイ、押忍押忍言える瞬間って、何物にも代えがたい幸福な瞬間だと私は思った。

人生がそんな時間で埋め尽くされたらいい。そんな幸福な時間で人生を埋め尽くすために、私は演芸を聞く。演芸こそ、我が人生の全て。そして、『演芸好きがやることは、それだけです!』と言い切れる日が、いつか私にも来るのだろうか。

五番目は、インコさん演じる音楽家が登場する。インコさんの醸し出す雰囲気もさることながら、何かを掴む時の仕草が思い出しても面白い(デヴィッド・リンチかよ、と思った)。絶妙なカリスマ感を表現しながら、一言一言が重く響いてくる。終末を前にしても、新しいことは生み出されていく。その対比にハッとさせられる。終わりを前にしても何かが始まっていて、完全に終わったとしても何かが始まる。終わりと始まりの、ズレてるんだけど、ピタリな感じが、ここに来て表現されている気がして、陰陽合体というか、陰陽太極図な感じがして、凄く興味深かったし、音楽家の「何がしたいの?」が、とても怖いくらいに、胸に響いてきて、ライターの戸惑いに自分を重ねてしまって、胸が苦しくなった。

その後の音楽家の言葉。宇宙に放り投げだされたみたいに、掴むべき場所を忘れてしまう感じに、ボーっとしながら魅入ってしまった。

音楽家に向けて放った言葉に呼応するかのように、くぼたみかさん演じるライターの母が登場する。お母さんは死んでいるんだろうか。この空間は一体何なのだろうか。どうして向き合って喋ってないんだろうとか、そういうことを全て抜きにして、この二人の会話は、生も死も同じなのではないか、という思いを抱かせた。

宮本輝の『錦繍』にもあるように『生きていることと、死んでいることとは、もしかしたら同じことかも知れない』という問いが、私の中に浮かんできた。そんな生死のボーダーを軽く飛び越えていけるのが、何と言ってもナツノカモさんの素晴らしさだ。

そして、ラストシーンである。

これが、凄い。

語るべきか、

私だけの満足にとどめておくか迷ったが、

書こう。

『ぼくたちの終末』のラストシーンで、『月の裏側』に登場した5人のウサギ達がワイワイ喋りながら、ライターの前に登場する。それは、月の裏側にいたウサギ達が、地球に降り立ったことを意味している。そして、ウサギの内の一人が、ライターに向かって、一言、尋ねるのだ。

この一言に痺れた。

同時に、それまで終末について語っていた人々に対する思いが、一変してしまうような思いに駆られた。最後の最後まで、じんわりと、終末を受け入れる態勢を整えていたのだけれど、最後の最後に出てきたウサギ達を見て、「あ、これ、地球に月、衝突しないや」と思ったのである。

それは、私が勝手に都合よく理由を当てはめたからである。

これは希望的な理屈付けである。妄想である。

私は『月の裏側』にいたウサギ達5人は、『地球でコントをするために月に来た』のだと勝手に思った。けれど、いつの間にか『コントって何?』から『コントってどこにあるの?』に変化して、とうとう地球までやってきてしまったのだ。

その為に、月は地球に近づく必要があった。月はウサギ達の『コントって何?』と『コントってどこにあるの?』という思いを原動力に、地球に接近していたのだと思った。だが、地球にいる人々は、だんだん大きくなる月を見て「そろそろ地球も終わるのだ」と思い込んだ。この『ズレ』、宇宙規模の『ズレ』が私の頭の中に生まれた。そして、それを勝手に『ピタリ』とするために、私の妄想が走ったのである。

最後のシーンまで、私は終末を迎える人々の話を聞き、しんみりと、自分自身も終末を迎えるような心持ちで聴いていた。だが、そこに『コントをやりにきた5人のウサギ達』が出てきたことで、『月が近づいてきたのは、決して地球の終末を意味しているのではなく、コントを探しにやってきた5人が、単に近づいてきただけだった』と私は思ったのである。

死ぬと思っていたら、全然違う方向に生きることになった。みたいな感覚と言えば良いだろうか。それまで自分が思っていたことが、スパッとスライドさせられて、全然違う景色を見せられたような感覚があって、それが、とても気持ち良かった。この思いを抱いたのは私だけだろうか?

そんな思いに絡めとられて、私はコントを知ったウサギ達5人が、再び月の裏側に戻り、地球から去って行くのではないか、と思ったのである。

じゃあ、今までの終末に向かう人達の会話って、何だったの?って話になるのだが、何だったんでしょうね、と私は思う。きっと、終末に向けて考える時間だったのかも知れませんね、と言うかも知れませんね。(超無責任)

結構、この辺りの見解を色んな人と話したい欲求があるのだけれど、例によって、レスポンスを頂ける方は限られているし、どんな感想でも構わないのだけれど、誰か、他にどんな風に思ったのか、めちゃくちゃ気になる。

少なくとも私は『月の裏側』と『ぼくたちの終末』はセットで考えている。その繋がりにある妄想を、私は記したに過ぎない。

けど、ここはとても語りたい部分だったことは間違いない。出来ることなら、ナツノカモさんと友達になって、その辺りを詳しく聴いてみたい。誰か、私の代わりに聴いておいてください(超無責任)

総括 ズレテモピタリ

プーク人形劇場を出ても、雨は降っていなかった。最高に『低温』だった。他にどんな舞台があるのかな、と思って入り口に並べられたチラシを見ようと思ったのだが、素敵な美人さんがワクワクした表情でチラシを眺めていらしたので、そそくさと去ることにした。時刻は20時を過ぎていた。

幸福な時間だった。本当に、本当に。とても、とても。

次回公演のチケット、台本、缶バッチを購入して、寂しい財布になったが、それでも心は不思議と、あの『低温』を感じていた。

全然、低温じゃないのは、きっと私の心が冷たいから?なんて、そんなことは無いと思いたい(割と真剣に)。

今回、私的には『ズレテモピタリ』というワードを軸に、記事が一連の繋がりを持って動き始めた感覚があった。私なりに、ナツノカモ低温劇団について、記すことができていたら、幸せである。

出来ることなら、色んな人と感想を共有したいと思う。ボルタンスキー氏の記事でも書いたが、何が正解で不正解ということは無いから、色んな意見を聞いてみたい。そして、それはナツノカモさん、そしてみんなの想像を超えて、また新しいモノになる気がするから。

いずれにせよ、次は10月6日である。あっという間に来るだろう。

楽しみで、楽しみで、楽しみで、

楽しみだ!!!!

こんな素敵な会を知れたこと、教えてくれた人、そしてナツノカモさん、ナツノカモ低温劇団の皆さんに感謝の思いを込めて。

再び、幸福な時間が訪れますことを祈りながら、記事を終わります。

MANAZASHI・RADIOACTIVE~2019年6月16日 クリスチャン・ボルタンスキー 『Lifetime』~

死は愛の眼差しによって目覚める

あらゆる意味において、強烈な滑稽さを有している

風は子供たちなんです

死者の心臓の鼓動だけを集めた島

快晴の日には

天気がとても良かったので、出掛けたいと思い、とある人のツイートをきっかけに、国立新美術館に行って、それまで聞いたことも目にしたこともなかった、クリスチャン・ボルタンスキーという人物の作品を見た。

ただそれだけのことなのに、ただそれだけのことに収まらなかった。自分用に思い浮かんだことを心の中に纏めて置こうと思っていたのだが、思いがけずリクエストを頂いたので、この記事を書いて公表することに決めた。

これから記すことは、あくまでも私個人の沈思黙考の結果と思って頂きたい。よって、これが正しいとか正しくないとか、間違っている、間違っていないということではなく、あくまでも『私はこう思った』という感想に過ぎない。そんな前置きをせずとも、熱心な読者であれば私がどういう考えのもとに記事を書いているかは理解してくれるであろうと思う。願わくば、後にボルタンスキーの作品を見に行った際に、『森野はああ書いていたけれど、私はこんな風に思う』と思っていただければ幸いである。私は美術作品を語る専門家ではないので、サミュエル・ベケットとの類似点など一切見出せないが、少なからず、私は私が知っている範囲で、クリスチャン・ボルタンスキーの作品について、感想を述べる。

(※展示作品のネタバレが多いため、事前に知りたくない方にはここから先を読むことをオススメしない)

ちなみに、クリスチャン・ボルタンスキー氏の画像をネットで見たのだが、私の好きな映画監督アルフレッド・ヒッチコック、人間国宝の講談師、一龍斎 貞水先生にシルエットが似ていると思った。どこか三人には『白象感』があると思っている。

DEPART~出発~ 最後の時

青い照明で『DEPART』という文字が壁に掲げられている。何事にも始まりと終わりがあるように、ここにはシンプルな出発が掲げられていた。

同時に、人間が生まれてから、死ぬまでのカウントが始まった。それを感じさせる『最後の時』という作品には、人生の時間が、数字という記号によって表現され、時を刻み続けている。このカウンターは、ボルタンスキーの死によって止まるのだと言う。

咳をする男 なめる男

まず入場して驚くのは、クリスチャン・ボルタンスキーの最初の映像作品『咳をする男』と『なめる男』のショート・ムービーである。

いきなり顔の分からない人間らしき男が、苦しそうに咳き込む映像が、小部屋に設置されたスクリーンに映し出される。それを見ても、私は特に嫌悪感を抱かなかった。むしろ、『なぜボルタンスキーはこの作品を作ったのか?』という疑問が浮かんだ。暗い一室で、ひたすらに咳き込み、顔はボロボロで正直男かどうかも分からない。口からは血を吐き、ゲホゲホ、ゴホゴホ、ウエエ、ゴッホエエ、という音だけが不規則に鼓膜を揺さぶる。

『永遠の苦しみ』の一つの象徴として、『咳をする男』は存在しているのだろうか、と思った。映像を見る者には様々な疑問が浮かんでくると私は思う。

『なぜ男は咳をしているのか?』

『なぜ男の咳に、私は「苦しそうだ」と思うのか?』

『男の咳が止むことはあるのか?』

『男の家族は?男はなぜここにいる?』

『男は死ぬのか?』

幾つもの疑問が浮かんだところで、答えが出ることは永遠に無い。あくまでも見る者は『咳をする男』の様子を見ることしか出来ない。

映像を見ていた一人の女性が友人に向かって「なんだか、可哀そうだね」と言った。一人の少年が「気持ち悪い」と母親らしき人物に言った。私は「なぜそう思った?」と聞いてみたくなった。

例えば、咳をする男は、極悪非道の罪人かも知れないし、或いは善人な人間で、誰かに毒を飲まされたのかも知れない。だが、そんな情報は一切見る者には与えられていない。仮に咳をする男を映しながら、テロップで『この男は幼い少女を10人殺した殺人鬼で、罰として毒を飲み咳をしているのです』と表示されたら、誰もが咳をする男に対して『当然の罰だ』と思うだろう。だが、何度も繰り返すが、この映像からは『男が咳をしている』こと以外は、何一つ分からないのである。

それでも、見る者は様々に意味を付している。現に、私も意味を付している。『永遠の苦しみ』と書いたが、咳をすることが果たして『苦しみ』であるかも分からない。くしゃみをすれば気持ち良さを感じるように、この男にとっては血を吐き、咳をすることは『喜び』であるかも知れない。

『咳をする男』には、見る者を問うような趣がある。私が普段、当たり前のこととして認識している事柄を、試すような作品であると思った。『咳をするのだから、苦しんでいる』→『苦しんでいるし、血を吐いている』→『だからもうじき、男は死ぬだろう』。こんな風に、私は最初に思った。だが、映像を見ているうちに、それらは私が勝手に思い込んでいるだけに過ぎないと思った。咳をしている男という情報以外には、何も知ることが出来ていない自分を自覚したからである。

同時に、私は心の中で『この男の咳が止めば、男は死ぬだろう。死ぬところが見たい』と思った。それは、咳をする音を耳にし続けることの不快さを私が感じていたからだろう。「だろう」と書いたのは、私自身は「気持ち悪い」と思ってはいなかったのだが、『死ぬところが見たい』という思いには、そんな気持ちが含まれていると思ったからだ。

何か自分の心の安静を求める力が働き、咳が止めば、あらゆることが気持ちよく収まると私は思った。自分の中で「この咳は永遠じゃないんだ。終わりが来るんだ」と思えば、安らかな気持ちになれると思った。それは人間の人生にも通ずるのかも知れないと思って、僅かに鳥肌が立った。井上法子さんの短歌を参考にするならば、『永遠でないほうの咳』だったと思うことができたら良かった。

だが、映像は唐突に終わる。結局、男の咳が止まったのかも、男が死んだのかも分からない。ただ私は、咳をする男を見ただけに過ぎない。

日常生活でも良く起こることだとも思った。外見の綺麗な美人を見れば「うわー、綺麗だなぁ。きっと良い性格なんだろうな」と勝手に思い込む。正にそれと同じことが、『咳をする男』、否、あらゆる芸術鑑賞には起こるのではないだろうか。

我々は、見たものに、見たもの以上の意味を付している生き物であり、意味を付す度合いは人によって違う。それは一体なぜだろう?

そんな一つの哲学的な問題を与えられたような作品であった。さて、あなたは『咳をする男』を見て、どんな風に思うのだろう。

気持ち悪いと思って、足早に去るのも、それはそれで良いだろう。

続く『なめる男』も、ひたすらに女性の人形をなめる男の映像が流れる。前述の『咳をする男』と同様に、ただ舐めている以外のことは何一つ分からない。

単なる変態なのか、人形好きなのか、孤独な男なのか、どれも判別できない。判別できないのだが、私は最初に『人形を愛する純粋な男』という意味を付した。きっと誰からも愛してもらえることができず、人形を愛することしか出来ない男なのだと想像した。そして、一方通行である愛の儚さを思った。或いは、愛する女性に対して、男には叶えたい願望があり、それが生身の人間では叶わないがゆえに、人形で解消しているのかも知れないと思った。

いずれにせよ、答えは出ない。

全体を見終えて、改めて『咳をする男』と『なめる男』について考えると、そこにはとてつもない『滑稽さ』があると私は思った。恐らく、ボルタンスキーの作品には『滑稽さ』が通底しているのではないか、と私は思った。

咳をし続けることや、なめ続けることの、不思議な馬鹿馬鹿しさを感じたのである。それは、決して嘲っているのではなく、むしろ、「なんでそうなっちゃったんだろう」という哀れみの気持ちが強い。なぜ咳をするに至ったのか、人形をなめるに至ったのか、その過程が排除され、結果のみを見ているからこそ、私はそんな風に思ってしまったのである。また、その思いは一生解決することはない。私の疑問は、何一つとして解決されないまま、虚無へと消えて行く。その滑稽さに、私はただただ笑うしかない。

粘土による復元 罠 D家のアルバム

『思い出の滑稽さ』をまざまざと見せつけられる作品群であると私は思った。ボルタンスキー自身が、記憶を頼りに粘土による復元を試みたスプーンや長靴。どれも、見ただけでは本当にスプーンか長靴か、さっぱり判断できない。自分の記憶にある筈のスプーンが、粘土によって形を成そうとすると、全く異なる物質となって出現し、時間の経過とともにあっさりと記憶とはまるで違う物体に変化する。思い出や記憶というものは、何と曖昧なものであろうか。

三島由紀夫は中村光夫との対談で『ことばというものは終わらせる機能しかない』と言ったが、記憶から生まれた粘土製の物達は『別のものとして生まれ、別のものとして終わらない機能』を有していると思った。生まれも育ちもまるで記憶と異なる物質が、ただ時間の経過とともに崩れて行く。一瞬たりとも元の状態を保存しないまま、目には分からない変化かも知れないが、崩れ続けて行くのだと思うと、思わず笑ってしまうほど、滑稽な物体がここには出現していて、私は一人でクスクスと肩を揺らして見た。

しかし、後に『両親は記憶の中に理想の私を所有していた』という考えがやってきた。自らの理想とする子を産み落としても、理想通りの人間にならなかったとしたら?

記憶から生まれ、別のものとして誕生し、その瞬間から崩れていく粘土と、理想から生まれ、その理想と解離しながら死へと向かう人間がいるとしたら、両者に隔たりはあるのだろうか。と、考えたが答えは出ない。

『罠』と題された何の目的もなく生み出された物体を見ても、自分とは一切関係の無い人生を送った『D家のアルバム』を見ても、私は込み上げてくる笑いを顔の筋肉を動かして消費することしか出来なかった。とにかく滑稽で面白いのである。そこに並べられた記憶の物質及び、記録された写真と私との関連性の無さが笑えるのである。『罠』と名付けられているが、罠として用いられたかどうかも、どういう罠かも分からない代物の、無意味な面白さ。

時系列順に並べられた見知らぬ家族の写真を見ても、そこに何一つ自分の思い出が介入する余地が無く、誰一人として思い入れが無いという事実の滑稽さ。誰が何という名前で、どういう人物であって、今はどうしているのか、幾つまで生きたのか、一切情報が無いままに、写真を見る感覚の面白さ。見知らぬ人の家に勝手に入り込んで、たまたま見つけた家族のアルバムを見ているような気分になって、ある種の罪悪感を抱きながらも、「楽しそうだ」とか「幸福そうだ」という感想しか生まれてこないことの、シンプルな読解の自覚。同時に、相手に対して深く思い入れを持つためには、相手の情報を得なければならない、というシンプルな考えが、まるで反射するかのように生まれてきた。

もしも、私が『D家のアルバム』の中に、誰か一人でも自分と近しい存在、すなわち、良く知っている人物を発見したら、私はその人の姿を追うだろう。もしも、D家の全員を知っていたら、とても愛着を持ってアルバムを見ることができるだろうし、ひょっとしたら他人に説明したりするだろう。だが、そこには歴史的にもDNA的にも、同じ人間であること以外の類似点を見出せない家族の写真がある。相手のことを知っているということが、自らに対して及ぼす影響の強さを感じる、そんな作品群だった。

余談

『櫛野展正のアウトサイド・ジャパン展』を見に行った際、『けうけげん』という人が、架空の芸人の絵とネタを説明する動画を見た。架空の人間であっても、説明を付すことによって、それがまるで実体を伴って感じられる。ひょっとしたら、現実世界にも存在しているのではないか、と思えるような芸人が幾つかいた。それらは、けうけげんさんによって、意味を付されたからこそ意味を持って理解することができた。座標で言えば、XY軸に意味を付すことでZ軸、奥行きが生まれて立体的になる感覚である。

その作品及び説明から考えると、ボルタンスキー氏の写真にはXY軸はあっても、Z軸は無い。否、Z軸は見る者が作らなければならない。そんな風に感じられた。以上、余談終わり。

影

滑稽な作品群の後は、『影』と題された作品を、三つの小窓から眺めることができる。棒に吊るされた様々な銅板?に光が当たり、壁に影が映し出されている。風が僅かに吹いており、銅板の揺れに合わせて影が揺れる。

どこか子供の遊び心を感じるような、そんな作品に思えた。

光に近いものは大きく、逆に光から遠いものは小さい影。幻想的な空間に浮かび上がっているのは、一体何を意味しているのか。それは、影という存在の儚さだろうか。物体と影は、どちらが本物なのであろうか。私が影を投影しているのか、それとも影が私を投影しているのか。そもそも投影って言葉があるからには、私が影を投影しているのではないだろうか。そもそも投影とは?

子供の頃に見たような、幻想的な世界がそこにあるように思えた。もしも子供が出来たら、同じような作品を作って見せてあげたい。

心臓の音 合間に

天井から吊るされた電球は、ボルタンスキーの心臓の音と共に明滅を繰り返す。そのすぐ傍にあるカーテンには、ボルタンスキーの7歳から65歳までのイメージが投影されている。

いつ止まるかも分からない心臓の鼓動。一瞬訪れる暗闇。変化し続けるボルタンスキーのイメージ。それはまるで、ボルタンスキーの体内に自分が存在しているかのようだ。大音量の心臓の音を聞きながら、私はボルタンスキーの鼓動を全身で体感している。これが、私の愛する人の鼓動だったら?と考えたとき、新しい性癖が自分の中に生まれそうで怖くなった。

心臓の鼓動は、その人が生きている限り刻み続けられるものだ。その刻み、リズムを録音し、電球の明滅と結び付けたボルタンスキーのセンスに、私は鳥肌が立った。鼓動さえ録音していれば、その録音データの消滅或いは再生する物の消滅さえない限り、ほぼ永遠に聞き続けることが可能である。それはすなわち、死に行く者の鼓動を永遠に保存できるということだ。

私の中に沸き起こったのは、『自分の心臓の鼓動を録音したい』という欲求と、『自分を愛してくれた人の鼓動を録音したい』という欲求である。

漫画で『あなたの鼓動を見させて』という作品がある。主人公は好きな男の心臓の鼓動を見るためにカラスやネズミ、実際の人間を切って心臓の鼓動を見る練習をするのだが、それに近い感覚を私は抱いた。心臓の鼓動は、その人だけの唯一の鼓動なのだ。

そう考えると、人間の心臓の鼓動は、一つの『自画像』になる。鼓動そのものが、その人そのものであると言える。さらに言ってしまえば、一人一人には心臓という『楽器』が与えられている。その楽器の音は、その人以外の誰のものでもない鼓動を刻み続けている。そんな単純な発見をしたボルタンスキーの眼差しに、私は言いようのない興奮を覚えた。私は自分の好きな人の心臓の音に合わせて、ギターを弾き、唄を作ってみたいと思った。もしくは、私の心臓の鼓動と、愛する人の鼓動を繋ぎ合わせて、世界に一つだけのリズムを作ってみたいとも思った。そんな妄想を走らせるほどに、ボルタンスキーの発想は強烈だった。

電球の明滅とボルタンスキーの鼓動、そして変化し続けるボルタンスキーの投影されたイメージを眺めながら、私はその驚愕の発想に、しばし立ち尽くしていた。

モニュメント プーリム祭

薄霧に包まれた静かな墓地に迷い込んだかのような場所に、子供らしき写真、幻想的に光る電球、そしてびっしりと敷き詰められた笑顔の人の写真がある。そのどこにも、私と関係のある人物の写真はない。

子供の頃、墓地に行くと自分に関係するお墓の位置や、形や場所は何となく記憶することが出来た。けれど、その他のお墓を見て、そこに書かれた『〇〇家之墓』という文字を見ても、お墓の豪華さは分かっても、どんな人物であったかということは何一つ分からない。それでも、豪華であることから、きっとお金持ちで立派な人だったのだろうと想像することが出来た。

同じようなことを、ボルタンスキーの作品から私は感じた。祭壇を模したかのような台座の頂点に、名の知れぬ少年の顔写真、そしてそれを照らす電球の光。その形が見るものに与える高尚さ。写真が乗せられた台座(ブロック型)は、どこか崩れそうなほど脆く見える。

歴史に名を残した人物であれ、名も無き人物であれ、個の死を湛えるようなモニュメントを私はぼんやりと眺めていた。ブロックの数は、写真に写された人物の年齢を表しているのだろうかと思って数えたが、どうやらそこに関連性は無かった。

死を阻む。と言えば聞こえはいいかも知れない。モノクロの少年らしき人の写真は、その佇まいに静かな荘厳さを湛えている。写真を見るだけでは、人であること以外は何一つ分からないのに、電球とブロックで飾られるだけで、その写真の人物がどういう人物であるか、ぼんやりと意味を付し始める自分がいる。その時、自分とは全く関係の無い少年の顔が、確かに意味を持って自分と繋がっていくような、不思議な体験をした。ここに飾られた少年には、何か特別なことが起こったのだろう。そんな確信が頭を過った。

電球ばかりに目が行き、それほど注意してはいなかったのが、幾つか作品を見ていると、黒い電源コードが意志を持って飾られたものなのではないかと思えてきた。一見すれば雑に束ねられたように見えるコードだが、まるでそこに、電気以外のもの、例えば生気や血が静かに流れているような、『脈』であるかのような感覚があった。特に『皺くちゃのモニュメント』を見た時に、それを強く感じた。

人間の運動や思考には電気信号が発生しているという話を聞いたことがある。脳が「左手の人差し指よ、動け!」という信号を出して、それはコンマ何秒という僅かな時間で伝達され、殆ど意識しないうちに信号を動作に変えている。今、私が考え文字を打っていることも、全ては脳から発せられた電気信号によって行われている。そう考えると、電気とは人間の生命維持活動において重要な役割を担っているのではないか。また、死者の心臓を再び復活させるために、電気ショックを与えたりもする。そう考えると、『モニュメント』という作品に電球と電源コードがあるということは、写真に映し出された人物を生かすための素材として使われているのではないか、という考えが起こってくる。奇妙に『脈』を感じたのは、電源コードが人間の手などに浮き上がる血管を想起させたからであろうと私は思った。

また、自らの鼓動を電球の明滅に重ねたボルタンスキーの発想から、やはり電球は心臓の一つの比喩ではないか、という気がしてくる。『モニュメント』において写真の周りに飾られた電球は、心臓というよりも、むしろ『脳』なのかも知れない。脳は人間の全神経に信号を送っている。となれば、幾つかの電球の集合である脳から、電源コードという神経を通して、繋がり合っていることには何か意味がある気がする。

これは滑稽な想像だが、人が何かを閃いた時に『電球が光る』イメージが用いられることがある。今ではあまり漫画やアニメで見る機会は無くなったが、案外、そうしたイメージから、電球が用いられているのかも知れない。答えは分からない。もしも、万が一、ボルタンスキーに質問する機会があったら、「あなたが写真の周りに飾る電球は、人間の発想や閃きの際に用いられる電球を、その考えの基礎としているのではないですか?」と尋ねてみたい。仮に「そうだ」と返ってきたところで、何がどうした、という話ではないのだが。

電球と電源コードが、作品に命を吹き込んでいるかと思われるが、それは、少し違うのかも知れない。むしろ、見る者が作品に命を吹き込んでいると私は思う。

それは『174人の死んだスイス人』や『死んだスイス人の資料』を見た時に感じたことである。汚れた金属製の箱の真ん中に貼られた、名の知れぬ人の写真。壁に大きく飾られたスイス人の写真。それらは、人であること以外に何の情報も見る者に与えない。顔だけを見ることしか出来ず、そこから先には一歩も進めないのだ。その人の歴史も、記憶も、性格も、ありとあらゆるものが削ぎ落されて、顔写真だけであるということが、物凄く滑稽で面白いものに思えるのは、私が普段目にする、自分と繋がりのない『人間』に対して抱いている感情と同じものを感じたからであろう。

それは、最初に見た『咳をする男』や『なめる男』に共通する感覚である。たとえ同じ人間であっても、微笑んでいても、私に分かることは『人間であること』だけである。そこに虚しさは沸き起こって来ない。既に写真の中の人物は死んでいるのだから、虚しさが沸き起こってくる余地も無い。だが、仮に私と接点があったり、私が写真の人物について深く知っていたら、そこには虚しさが沸き起こってくるだろう。「ああ、なんで死んでしまったんだろう」とか「あの人は、とても素敵だった」という感想も沸き起こるだろう。詰まる所、私という人間だって、写真になって数千年が経ったら、私が『死んだスイス人の資料』を見た時に感じたことと同じことを、私の写真を見た人に思われるのである。そう考えると、滑稽である。同時に、私は後世に名を残したいと思うのである。『死んだスイス人の資料』や『174人の死んだスイス人』のように、『人間であること以外、何も分からない』存在に絶対になりたくないのである。

だが、多くの人間は『死んだスイス人の資料』や『174人の死んだスイス人』になる可能性を秘めている。後世に名を残す人物にならない限り、また、後世に名を残すだけの記録を保持できる物がない限り、数多くの人間は、死の歴史的な理由を持たないまま、死んでいき、やがて忘れ去られてしまうのである。

それは、私は物凄く嫌である。出来ることならば、後世に名を残したい。

そう考えると、ボルタンスキーの『モニュメント』には、死の歴史的な理由を持たない者が、尊重されているような雰囲気を感じる。そこに、救いがあるのではないか。『モニュメント』と『死んだスイス人の資料』の配置には、そんなことを考えさせる意図が込められていたのではないか。ますます、ボルタンスキーに問いたいことが増えた。

まだまだ考えられることはたくさんあるが、静かな墓地と感じられた場所について語るのはここまでにしよう。読者がこの場所に訪れ、何を感じたかに私は興味を抱き始めた。というのも、ここまで私は、一方的に私の考えを述べているだけに過ぎないからだ。出来ることならば、作品を見て、読者が何を感じたか、聞いてみたい。

幽霊の廊下 ぼた山

この辺りから撮影可能エリアに入ったため、幾つか写真を撮影した。

『幽霊の廊下』と名付けられた空間には、左右に白い布があり、そこに幽霊と思われる影が映る。影は風によって消えたり浮かび上がったりする。別段、何かを感じた訳ではない。だが、その幻想的な感覚は、どこか映画『ホリデイ』でキャメロン・ディアスが子供たちと可愛らしいテントの中で、飾られた星を眺めているような、そんな感覚に近い。怖さというよりも、可愛らしさを私は強く感じた。

恐らく、私はこの廊下を通って『死者』になったと思った。廊下の先には『ぼた山』と呼ばれる、黒い服が山積みされた作品があり、それは戦争で焼け死んだ人間を想起させた。だが、そこには黒い服しか無い。それを着ていた人間の姿はどこにもない。着る者を失った服が、群れを成して山を形作っている。行き場を失い、山となった過程を想像する。どうしても『死』のイメージが付きまとう。

それは、『ぼた山』の天井に吊るされた『スピリット』を見たからかも知れない。ハリー・ポッターの映画で死者が薄い白で表現されているように、『スピリット』の薄いヴェールに映し出された人の顔は、まるで上空を魂が浮遊しているかのように見える。もしかしたら、『ぼた山』を形成する黒い服を身に付けていた人物かも知れない。想像は一方通行で、魂からの返答はない。

発言する

『ぼた山』の周りには、黒い服が掛かった作品があり、その前を通ると問いかけられる。「ねぇ、光を見た?」とか「ねぇ、怖かった?」みたいな言葉を問いかけられる。それはすぐに『死者への問いかけ』であると私は思った。同時に、その黒服の発言に対して、私は言葉を返すことが出来ない。なぜなら、『発言する』という作品に返事をするためには、私は死んでいなければならないからだ。『死者への問いかけ』は死者でなければ返事が出来ない。生きている私にはただ、いずれ誰かが私に問いかけるであろう、返事をすることが出来ない問いを聞くこと、そして、「分からない」と思うことしか出来なかった。

生から死へは簡単に移動できるが、死から生へは簡単に移動できない。だが、『幽霊の廊下』を抜けた私は、死者になっているのだった。それは、作品の中の空間において、概念的な意味で死者になっているに過ぎなかった。

アニミタス(白)

スペイン語で『小さな魂』を意味するアニミタス。アニサキスでもアノニマスでも兄満たすでもなく、アニミタス。

カナダ北部の気候の厳しい場所で撮影されたらしく、スクリーンには真っ白な雪景色の中で、棒に吊るされた風鈴が鳴っている。ボルタンスキーの生まれた日の星の位置と同じ配列で風鈴は並べられているという。

解説を読むと、『神話を作り出すという願望を表している』とある。それを読んでから映像を見ると、風鈴の設置された場所に漂う魂が、まるでボルタンスキーについて語り合っているように思えた。

固定されたカメラで長時間撮影された景色。刻一刻と時間は変わり続けているのだが、それはずっと眺めていても差異は無いように感じられる。だが、ボルタンスキーは実際にその場所に赴き、風鈴を吊るし、長時間撮影を行った。その事実を考えると、ボルタンスキーはその場所に漂う魂や風に、風鈴の音という声を与え、自らについて語らせたのではないだろうか。私には風鈴が風に揺れて音を鳴らすということ以外の様々な意味が感じられた。一つの清廉さの中で時に騒々しいほどの音を鳴らす風鈴の音、小さな魂の語り合う姿を感じたのである。

古来、日本では仏壇に鈴(リン)が置かれている。鈴を鳴らす行為には邪気を払う意味の他に、死者への供養と祈りを極楽浄土に届けるという意味が込められている。『アニミタス』の映像では、風が鈴を鳴らしている。撮影された場所で、その瞬間に吹いた風が、鈴を鳴らしている。映像の映し出されているあいだ、供養と祈りが極楽浄土へと届けられるのだとすれば、『アニミタス』という作品は、クリスチャン・ボルタンスキーの死後のために作られたものであるようにも思えた。心臓の音を録音することや、名の知れぬ人物の写真を祭壇に模して作品化することや、死者への質問をする黒服など、ボルタンスキーには『死後の自分への問いを投げかける姿勢』があるように思えた。それは、いずれ跡形もなく全ては消え去るという一つの無常観を表しているのかも知れない。

神話として語られることによって、クリスチャン・ボルタンスキーは一つの象徴になろうとしているのではないか。世界中で語られる神話に登場する神々は、どれもシンプルな象徴として登場している。水の神はポセイドン、風の神はアイオロス、悪神ロキなど、人々は神を信じ、今日まで神を語り続けている。

想像だが、無常観の一つの体現として、ボルタンスキーの作品はあるような気がしてならない。私が想像もすることの出来ない年月が過ぎると、私という人間の歴史も、思考も、どんな人物であったかも、全ては排除され、ただ一人の男が、この世界に生きて死んだ。という単なる事実だけが残る。『Lifetime』、すなわち『一生』という名のこの回顧展は、いずれ終わりを迎える。その無常さを、ボルタンスキーは見た者が生きている間、それぞれに感じ、語り継いでくれれば良いと考えているのかも知れない。

『人は生まれ死ぬ。いずれ人であったこと以外は何一つ分からなくなる。ならば、自分が少しでも生きた証を作品に残そう。死を阻んで見せよう』という意志のもとに、自らの魂を風鈴と土地の魂に委ねるために『アニミタス』を、自らが刻み続けた心臓の鼓動を『電球の明滅と録音された心臓の鼓動』に託しているのではないだろうか。

ボルタンスキーという一人の芸術家は、死に抵抗し、死を阻むために作品を生み出したと思うのだが、では、その抵抗、すなわち死を阻む行為は、何を持って成功とするのか。作品を生み出しただけでは、死を阻み、死に抵抗したことにはならない。死を阻むためには、常に、その行為を見た存在を必要とする。今日まで英雄として語られる人物が英雄で有り続けるのは、その英雄を誰よりも近くで見てきた名も無き人々が語り継いできたからである。

だから、私は次のような言葉が浮かんだ。

『愛の眼差しが全てに命を吹き込む』

ミステリオス 白いモニュメント 来世

三つのスクリーンには左にクジラの白骨化した映像、中央にクジラとコミュニケーションをとるためのラッパ状のオブジェ、右には青い海が映し出されている。

最初に見た時は、何を意味しているのかさっぱり分からなかった。解説を読んだところで、いまいち内容を掴むことが出来なかったが、ここまで書いて何となく言葉が浮かんできた。

左で白骨化したクジラは、ボルタンスキーであり、見る者全員の死体の象徴であると私は考えている。パタゴニアではクジラは時間の象徴で、白骨化したクジラはすなわち、止まった時間を意味していると私は考える。人は死によって時の刻みを止める。それでもなお、ラッパ状のオブジェからはクジラとコミュニケーションを取るための音が不規則に発せられる。だが、右の海には一向にクジラの現れる気配が無い。

人は死ぬと、時間を得ることが出来なくなる。少なくとも現代に流れる時間に、自らの肉体と命を置くことが出来なくなる。その事実への抗いが、この作品には表れているように思えた。無限の時間があれば、無限の思考が生まれ、無限の体験と、無限の知識を得ることが出来る。人生は有限であるがゆえに、あと一歩考えが及ばなかったということが起こりうるし、やっておけばよかった、という後悔が残る。だが、時間が無限であれば、一歩考えが及ばなかったということは起こらないのではないか。やっておけばよかった、という後悔が残らないのではないか。だが、そう考えると、やはり無限というのは退屈なことになってしまうのではないか、という考えが起こってくる。

私は、『白骨化したクジラ=止まった時間』と、『クジラと会話するためのツール=時間を得たいという欲求』と、『クジラが現れるであろう海=時間が動き出すかも知れない予感』という三つを同時に眺めているのではないか。と、作品を見ながら思った。

この記事の冒頭に写真を載せた。思いがけず良い写真が撮れたと自画自賛している。特に中央のラッパ状のオブジェのスクリーンに向かって、まるで求め彷徨うかのように歩き出そうとしている人物の姿、そしてそれを見つめる眼差し、それがとても気に入っている。誰の理解も得られなくとも、この写真を撮ることが出来て私は良かったと思っている。

スクリーンの後ろには、白いビルやお墓のような白いモニュメント、そして赤と青の電球で彩られた『来世』と掲げられた作品がある。ここでようやく、私は死の世界を抜け出し、再び生を受ける段階に移ったのだと思った。輪廻転生では無いが、生まれ変わる予感を、私は回顧展の中で感じたのである。

黄昏 保存室 黄金の海

『来世』の掲げられた壁の下を通ると、『保存室』と呼ばれる衣服が壁にびっしりと敷き詰められた部屋に入った。右には『黄金の海』、左には『黄昏』という作品が展示されている。匂いに敏感な方は、衣服の放つ匂いがキツイかも知れない。

『黄昏』という作品を見たとき、私は電球と電源コードは精子を表しているように思えた。来世という言葉からの連想として、見る者は再び精子となって世界に放たれる。そんな風に想像をして、『黄昏』の電球の先を見てみたが、特に卵子らしきものは置かれていなかった。解説を読んでも、何となく私には精子に見えてならなかった。

壁に並べられた衣服は、私が着るかも知れなかった服であると思えた。様々な柄と大きさの衣服を見たとき、私は自分に似合う衣服を無意識のうちに探していた。『来世』という言葉が強烈に後を引くように私に影響を及ぼしていたから、そんな風に思ったのかも知れない。ここには、無数の、歩むかも知れなかった別の人生が提示されているように私には思えた。

『黄金の海』は床に敷き詰められたエマージェンシー・ブランケットが、天井から吊るされた電球によって照らされている作品で、電球はぶらぶらと揺れている。まだ心臓の鼓動を与えられていない電球、明滅しない電球だな、と思いながら眺めていた。

困難に立ち向かう強い意志を、私はこの作品から感じた。それは、人生という荒い海に乗り出した、あらゆる命を湛えるような、静かな黄金の輝きを表現しているように思えたのである。

たとえどんなに苦しい状況にあったとしても、絶えず光は命を照らし続けている。むしろ、命の輝きは常に私の内にあるのだ。それは、電球の輝きのように。そんな風に感じられて、私は『黄金の海』から荘厳なエールを感じた。

その後、ピック その後

いよいよ最後の作品が近づいてきた。揺れる電球の灯に照らされて、薄く消え入りそうな不確かさの中で、幼い子供の写真が照らされている。僅かに穴が空いたり傷がついている写真を眺めていると、人の一生の不完全さ、未完成を予感させるような作品だと思った。同時に、滑稽な考えだが『どれにしようかな 天の神様の言う通り』という子供の数え歌を思い起こさせた。

明滅しない電球は、まだ魂と肉体を与えられていない心臓のように思え、ぶらぶらと幾つかの傷のついた子供の写真の周りを動きながら、その魂の拠り所を選んでいるように見えた。やがて電球は一人の幼い子供を選び、その子供は世に生まれてくるのではないだろうか、と考え、写真に穴が空いていたり、傷がついているのは、生まれてから死ぬまでに起こる様々な事柄の不安の象徴なのではないか、と思った。または、その穴は誰かによって埋められるために存在しているのかも知れない。

翻って自分の人生も、『その後、ピック』や『その後』という作品のように、『選んだもの』なのか『選ばれたものなのか』、考えてみたが答えは出ない。もしも、ボルタンスキーの作品のように、電球がぶらぶらと揺れた場所で、無数の少年の顔写真が並べられた空間があり、その一つが選ばれて世に生まれ、今の私となったのだとしたら、何とも言えない不思議な感覚である。同時に、人の人生で最も写真を撮られる時期が多いのは、生まれた時と晩年なのではないかと思った。

今ではどこでも自撮りをしている人達が多いが、今のように時代が進歩していなかった頃は、写真はそう簡単に撮ることができるものではなかったから、生まれた頃と晩年が多かったのではないか、と勝手に想像した。とすれば、生まれた頃の写真は、生まれる前の写真と言っては可笑しいかも知れないが、『その後』のような穴の空いた写真と違って、綺麗な状態で世に保存される。『その後』の不完全さは、生を受け撮影され写真となることによって、完成させられるのだと考えると、なんだかしっくり来る。

読者の中にこれから子供が生まれる人がいるとしたら、その子供の顔写真は既に現世に生まれてくる前のゾーン、すなわち来世ゾーンに飾られているのかも知れない。そこでは電球が揺れ、『どれにしようかな』と誰かが悩みながら、自分の顔を選んでいるのかも知れない。そんな想像が頭の中に浮かんで、私は一人で笑った。

Arrivee 到着

さて、気まぐれな私は、敢えてこの場所に辿り着いた時のことは記さないでおこうと思う。それは、読者に委ねたいと思っているし、正直、この『到着』に辿り着いた時に私の胸に起こったことは、私だけの秘密にするか、親しい人だけの秘密にしておきたい。

ただ、私はこの『到着』の後に、『エスパス・ルイ・ヴィトン東京』に行き、『クリスチャン・ボルタンスキーの可能な人生』というドキュメンタリー映画と、彼のインタビュー、そして『アニミタスⅡ』を見たことだけは記しておきたい。そこで感じたことも、私は敢えて書かないでおこうと思う。

全てを書けばよいとは思わない。ボルタンスキーの最新作の展示は11月中旬まで続いている。いずれ、求められれば、その時に記すことにしよう。

総括 眼差しの放射性

ボルタンスキーの言葉で、『愛の眼差しが全てに命を吹き込む』という言葉を目にしたとき、私は『Lifetime』と名付けられた回顧展に展示された、全ての作品に通じる哲学を与えられたように思った。

今回、たまたまとある方のツイートを目にし、何の気なしに行って正解だった。こんなにも、考える言葉が自分の中に生まれてくるとは想像もしなかったのである。

改めて作品を鑑賞して、自分の眼差しは、放射性を持っているということに気づいた。自分の眼差しが放たれ、作品に射し込むとき、同時に作品から反射して放たれたものを私は言葉として受け取っているように思った。ボルタンスキーがどんな人物で、どんな考えを持っていて、どんな作品を作ってきたかを知らなくても、考える言葉と、作品に向き合うだけの時間があれば、案外、容易にボルタンスキーという人物は想像できるし、仮にそれが制作者のボルタンスキーと全く異なっていたとしても、その想像によって形作られたボルタンスキーもまた、作品を作ったボルタンスキーと何ら変わりのない人物であると私は思うのである。

国立新美術館の展示は9月2日までで一般は1600円。ヴィトンの7階の展示は11月17日までで無料である。是非とも、足を運んでほしいと思う。

願わくば、クリスチャン・ボルタンスキーの作品を見た人が、どんなことを想像するのか、とても興味がある。どんな芸術作品も、あなた独自の眼差しによって、あなたの心の中に完成するのだから、臆することなく、言葉にしてほしいと思う。

今回、私は次のような言葉を思い浮かべた。

『死は愛の眼差しによって目覚める』

『愛の眼差しは全てに命を吹き込む』

オススメとしては、国立新美術館の回顧展を見た後に、『クリスチャン・ボルタンスキーの可能な人生』というドキュメンタリー映画を見ると良いかも知れない。このドキュメンタリー映画は、ボルタンスキーという人の創作哲学を考える上で、とても重要な作品であると思う。ただ、ヴィトンの7階の壁に、小さなディスプレイで1時間近い映像が流れるため、なるべく人がいない時間を狙って見にいった方が、他者から不思議な目で見られずに済むと思う。

回顧展は意外と人が少ないので、さくさくっと見ることが出来た。今がチャンスだと思う。

さて、そろそろ記事は終わりである。解決されることのない、山積みとなった問いかけを思う限りに書いたつもりである。

とても長くなってしまったが、後悔はしていないし、むしろかなり後半を省いたから、ある程度コンパクトにまとまっていると思われる。

ここまで読んでくれたあなた、本当にありがとう。熱心な読者を私は大切にしたいと思っている。

それでは、素敵な情報を頂いた方に感謝し、同時に「感想を聞きたい」とメッセージをくれた方に感謝し、この記事を終わりたいと思う。

あなたが素敵な芸術に出会えることを祈りながら、さよなら、さよなら。

シラズシラズ・シラヲキリツ~2019年6月14日 渋谷らくご 20時回~

好きになった人が

飲んだんじゃなくて吸った

スケジュール・ミス

はっはー

シラ切り坊主

いけないことだと頭では分かっているけれど、どうしてもやめられないことが、誰にでも幾つかあるのではないだろうか。『分かっちゃいるけど止められない』とか『かくすれば かくなるものと知りながら やむにやまれぬ大和魂』とか、様々に、思考と行動がかけ離れてしまうことを表す言葉が、昔から存在している。

そして、私にも、知らず知らずの内に止められなくなってしまったことが、幾つかある。落語を聞くことや、楽しいことがそれだ。

何か楽しいものに触れたいという気持ちが強いと、やらなければならないことを放り投げて、そちらを優先してしまう。甘い水に誘われた蛍みたいに、キラキラと目を輝かせて、楽しい方に飛んでいってしまう。お酒だって、美人だって、何だって、自分の心の『欲』に抗えなくなる時がある。今はある程度の自制が出来ているけれど、もっと歳を取ったらどうなるか分からない。気が短くなって怒りっぽくなったり、酒ばかり飲んで自暴自棄になったり、美人に手を出して酷い目に合うかも知れない。自分でも『今はダメな状態だな』とはっきりと自覚しているのに、それでも止められないのは、どうしてなんだろう。答えが出たって止められないのだから、それはきっと理屈じゃない。生まれながらに私に備わっている、欲望そのものが、私を止めないのかも知れない。もちろん、こうやって書くことだって、結局、止められないのだ。

こと渋谷という街は、きっと色んな人の欲望が入り乱れている場所だ。道玄坂を何周もする見知らぬアイドルグループの画像が張られたトラックに目を留める男達、ニッキー・ミナージュのコピーのコピーのコピーみたいな異国の女性。シェイン・マガウアンみたいな歯並びの家無き紳士、『ゴースト・ワールド』に出てくるイーニドとレベッカみたいな恰好の女性が楽しそうに話しかける電話の向こうで、どんな骸骨が骨と骨をすり合わせて笑っているんだろう。真っ赤なライトに照らされたホテル『Beat Wave』に消えて行くボニーとクライド、『ル・ペイ・ブラン』の前ではタンクトップのすらっとした男が、スマホに向かってニタニタと微笑みかけている。きっとスマホが糸電話になってもニヤニヤするだろう。

そんな人達を横目に見ながら、私も観察者ではなく、観察する人々の一部なのだと知る。たまたま好きなものが落語なだけであって、私の欲望が落語を聞くことなだけであって、ニッキー・ミナージュのコピーになる人とも、イーニドとレベッカとも、私は本質的に何の差も無いような気がしてくる。

だから、ユーロライブに入って階段を上り、会場にいる人の姿を見たとき、私はこう思った。

私と同じ欲望を持って、知らず知らずのうちに集まってきた人々。表向きは平穏を装っているけれど、誰もがシラ切り坊主だ。

私はあらゆる欲の中で、演芸に触れるという欲求に忠実な人々を愛する。

今月今夜の渋谷らくご、開幕だ。

自分では全くそんなつもりは無かったのに、たった一つの言葉をきっかけに、まるで自分の言葉で自分に呪いをかけたかのように、人を好きになって、どんどんエスカレートしていく男が出てくる、そんな『私小説落語 青春編』を語る羽光さん。私は羽光さんほどでは無いけれど、好きな人の前では素直になれない性分である。相手のことが好きなのに、それを上手く伝えることの出来ないもどかしさ。あらぬ妄想に走って、ついつい相手との理想の関係を思い描いてしまう愚かさ。全てが愛おしくて、青春に満ちているけれど、ギリギリアウトな恋物語の落語。

今まさに青春時代を過ごしている高校生には、どんな風に響くんだろうか。「キモいな」とか思って欲しくない。私を含め、落語を好きになる男子は、少なからず羽光さんの私小説に共感する部分を多く持っている。

今でも思い返す度に不思議に思うけれど、中学生や高校生だった私は、どうしてあんなに、人を好きになれたんだろう。自分が体験してきた筈なのに、その体験を上手く説明できないのは、その時の私にはそれを言い表す言葉が無かったのと同時に、そんな言葉さえも凌駕するような、理屈じゃない本能があったからなんだろうか。そう考えると、私が中学生や高校生だった頃、今まさに恋をしている人達って、動物みたいだな、と思える一瞬があるけれど、それもどうかな、と思ったりもして、結局、何にも結論が出ないまま、ただただ薄っすらとした記憶の前に立っていることしか出来ない。

橘家圓太郎 猫の災難

上手く説明できないけれど、泣きそうになった圓太郎師匠の語り。じわじわ、じわじわっと胸の奥から何かが込み上げてきて、最後のオチを聞いて、じんわりと涙が零れてきてしまったのは、きっと私の心が圓太郎師匠に癒されたからだ。

猫の災難という話は、簡単に言えば『飲みたい欲求を押さえられない男が、自らの悪事を猫に押し付ける』内容である。

これがね、今日はなんだか凄く響いた。

最初に羽光さんの落語を聞いたせいかも知れないけれど、知らず知らずに自分が危なくなっている時がある。好きな女の子の家の住所を調べて、その家の前の駄菓子屋で張り込むとか、考えたら完全にアウトだけれど、それでも、その時はそういう行動を起こしてしまう何かが確実にあって、それにガツンと捉えられたら、もう逃げられない。

『猫の災難』という話に出てくる男も、飲みたいと思ったら、猫の食い残した鯛を貰って、酒を飲もうと友人に提案される。これって、不意に舞い込んでくる善意だと私は思った。

社会に出て生きていると、様々な人の善意に助けられる。右も左も分からずに右往左往していたら、誰かが手を差し伸べてくれる。右に行ってお寺にお参りしたいと思えば、右に行ってお寺に行く道筋を教えてくれて、さらには寺に参る際の作法まで教えてくれる人に出会ったりする。左に行って滝を見たいと思えば、左に行って滝を見る道筋を教えてくれて、さらにはより綺麗に滝が見える場所を教えてくれる人に出会ったりする。自分が望んだことを誰かが叶えてくれたとき、知らず知らずに自分が他者に甘えてしまっているということを、自覚したことが私にはある。

折角、様々な助言を頂いているにも関わらず、自分の身勝手な欲求に抗えず、助言を頂いた方に迷惑をかけてしまうことがある。その迷惑に対して、自分自身の非を認める前に、自分以外に原因はあるのだと言い訳してしまうことがある。鯛が頭と尻尾だけになった口実を猫のせいにする男のように。人の善意に甘えて、自分に都合よく言い訳を作りあげて、その場をしのぐ男の姿に、私は思わず「ああ、この人、私だな」と思って、胸が痛んだ。

酒を買うために懸命に奔走してくれた友人は、鯛が猫に食われたことを知って激怒する。それでも、鯛が猫に食われたことを信じて、「じゃあ鯛を買ってくる」と言って駆け出していく友人。そんな友人を見送りつつ、自らの飲みたい欲求に抗えず、酒を全て飲み干してしまう男。そして、酒が無くなった理由を猫のせいにする男。

全部、私みたいだ。と思って、泣きそうになった。人の善意に胡坐をかいて、自分の欲求だけを満たして、深く突っ込まれないことを良いことに、散々言い訳をする。言い訳の出汁にされた物からは苦情は来ないけれど、結局、自分自身の心に傷が増えて行くだけだ。

だからこそ、酒を飲み干し、猫のせいにし続けてきた男が最後に放つ言葉には、どこか一筋の希望があるように思えた。そして、そんな雰囲気を感じたのは、全て、圓太郎師匠の語りの力だ。

圓太郎師匠の包み込むような語りには、言葉の一つ一つに温かい感情が籠っていて、そして、何よりも言葉が凄くシンプルで削ぎ落されている。一つ一つの言葉が、ズシン、ズシンと胸に響いてくる。今までは『猫の災難』は酔っぱらっていく男に面白さがあると思っていたけれど、また別の意味を感じた。なんだか、凄く胸に響いて、この一席だけが会を終えた今もなお、深く心の奥に残っている。

正直、この部分が語りたくてこの記事を書いているようなものだ。

一度何かを強く望んでしまったら、知らず知らずのうちにのめり込んで、自分でも信じられないくらいに、周りに対してシラを切って、気が付けば取り返しの付かないところまで達したとき、人は初めて詫びる。詫びずに突き通してしまう人もいるかも知れないけれど、それは人間として情が無いような気がする。『猫の災難』という話に、こんな情の部分を感じるなんて、想像もしなかった。

蛇足だが、帰り際に圓太郎師匠と擦れ違い、会釈をした。とても優しい朗らかな表情をされていた。私はまだジーンとした気持ちを抱えながら、小さく、聞こえるか聞こえないかの声で「ありがとうございました」と言った。

素晴らしく温かくて、人間の愚かだけどどうしようも無い輝きを見た、素晴らしい一席で、インターバル。

じんわりした温かさに包まれ、インターバル後は雰囲気も変わって凝り性のお話から演目へ。柳家花緑師匠門下の六番弟子の緑太さん。地元の友達にそっくりな語り口で、見た目からは想像できないほどアクティブ。長距離移動、頑張ってください。と思わず声をかけたくなってしまうほどの逞しさ。

曲者と呼ばれているように、底の見えない性格で、花緑師匠譲りの品と明るさの中に、どこか独特の不思議な雰囲気があって、まだ二席くらいしか聞いた記憶が無いので、上手く説明は出来ないけれど、女性の声色が色っぽい。

宮戸川は通しでやると長い演目で未だに宮戸川・下を聞いたことは無い。宮戸川・上は『男女の欲、寸止め』と言った内容で、開口一番の羽光さんの『行き過ぎたリビドー』から、圓太郎師匠の『分かっちゃいるけど止められない』という人間の愚かさを見せた後の流れで、再びテーマが戻ってきたような感じ。若い人って、性欲が旺盛だよね。

絶妙な立ち位置でさらりと袖に下がっていく緑太さん。過剰に笑いを求めないあっさりとした宮戸川。素敵な語りの一席でした。

前回の拝鈍亭で書いた時から予感していたのだが、今日のシブラクは恐らく『鰻の幇間』だろうと睨んでいたところで、見事命中の演目。文菊師匠の求めるような「どうなの?」という言葉に頭を縦に振るしかない私。声をかけたいけども、ぐっと堪える。

羽光さんからの流れから見れば、

『行き過ぎたリビドー』→『分かっちゃいるけれどやめられない』→『男女の欲、寸止め』→『職業の業』

というような、若手が性の欲求を見せ、ベテランが人の業を見せた、素晴らしい流れが生まれたと私は思っている。

文菊師匠の幇間も、前記事で記したように『哀しいくらいに騙されても、なお挑み続ける』姿勢が見事に表現されていた。若干、テンポはシブラク仕様になっていたように思うけれど、絶品の幇間だった。

一八という幇間もまた、私は聴く度に「ああ、私だな」と思う。確か山道を歩き続けてボロボロになった草履を見て、「ああ、これは私だ」と阿闍梨は思ったというが、大体そんな感じのことを、私は圓太郎師匠の『酒を飲みたい男』、そして文菊師匠の『手銭で飯を食いたくない男』に感じた。

とことんまで人を信じて、とことんまで騙されても、それでも「この仕事は辞められない」という図々しさにしがみつきながら、私は生きているのかも知れない。でも、そんな図々しさに甘えていてもだめだ、とも思う。色んな思いがせめぎ合うけれど、適切な時に、適切な演目は、知らず知らずに向こうの方からやってくるみたいだ。

シブラクという会の流れもあって、最後は会場も爆笑に包まれた。じんわりと、胸に染み込んで、生きて行くための処方箋をもらったような、そんな素敵な一夜だった。

総括 切ったシラを繕いながら

ユーロライブの外に出ると、雨がぽつぽつと降り始めていた。どうやら明日は大雨になるらしい。でも、そんな小粒の雨さえすぐに蒸発してしまうくらいに、私の心と頬は火照っていた。駅へと続く坂の両端には聞いたことの無いバンドのTシャツを来た若い人達が楽しそうに会話をしている。彼らは音を楽しみ、私は言葉を楽しんだ。

圓太郎師匠が特に素晴らしかった。同じ演目でも、演者によって全然見える角度が違うと言うか、私自身も感じる部分が異なる。今日はそんな体験ができてとても幸福だった。圓太郎師匠の落語って、『阿武松』もそうだけど、凄く温かくて元気が出てくる。落語の情の部分が、凄くシンプルに響いてきて、また一つ、落語の素晴らしさを知ったように思う。羽光さんは相変わらずこじらせを突き進み、緑太さんは曲者で、文菊師匠は言わずもがなだ。

今日、知らず知らずの内に切ったシラを繕いながら、私は家路へと急いだ。何度もシラを切らないように、気を付けなくちゃと思った。

爆笑のロックンロール・フェスティバル~2019年6月5日 鈴本演芸場 夜席~

ロックンロールってまだ音楽のジャンルとしてあるんですか?

今日人類が初めて

Good Night 数え切れぬ Good Night 夜を越えて

Everything that’s small has to grow.

寄席のロック・フェスを君は体験したか?

何か始めようと

誰にも相手にされなくて、何か行動を起こせば浮いて、周りに溶け込もうとしても、自分自身の濃度が信じられなくて、このまま薄い人生を過ごして、無色透明の水になって消えてしまえば、誰にでもどこにでも溶け込めるはずなのに、そうしなかったのは、否、そう出来なかったのは、僕が生まれつき不器用だったからなんだろうか。だとしたら、僕はどうして僕を、他の誰とも溶け込むことの出来ない僕を、今の今まで、こうやって生かして来たんだろう。途中、何度も僕は僕自身を諦めようとしたけれど、諦めることが出来なかったのは、きっと、いや、絶対にロックンロールに出会ったからだ。

誰とも違う自分自身を信じることができて、そのままを受け入れるために、僕にはロックンロールが必要だった。間違いなく、14歳の僕には必要だった。

白いキャンパスを与えられて、「さあ、絵を描いてごらん。他の人と同じように、筆を持って、12色の絵具を使って」と言われても、僕は筆を持つことも絵具を使うことも出来ないような人間だった。自分の皮膚を切って、流れてきた赤い血を指先に付けて、それで絵を描くような人間だった。周りの人は奇妙なものを見る目で見たし、「馬鹿じゃねぇの、絵具使えよ」というようなことを言われたし、そもそも筆を使わない時点で異端者だ、という風に思われていた。

それでも、お前は正しいぜ。お前は何一つ間違ってないぜ。と言ったのは、イギー・ポップだったっけ。ステージ上で上半身裸になって、ガラスの破片が散らばった床を転げまわり、自らの体から血を流したのは、イギー・ポップじゃなかったっけ。『探し出してぶっ壊す(Search And Destroy)』と歌ったのは、イギー・ポップじゃなかったけ。

間違いなく、中学生の頃に僕はロックンロールと友達になった。僕とロックンロールは濃度が一緒だった。誰にどう思われていようとも、僕は今の僕を信じる。そこから全ては始まるんだって、本気で信じていたし、もちろん、今も僕は信じている。白いキャンパスが目の前にあったら、それを思いっきりぶっ壊してしまえばいいんだ。本当に作りたい物を、お前は作ればいいんだ。そう教えてくれたのは全部、ロックンロールだったんだ。

そんな思いを抱きつつ、中学生の頃は色んなバンドのライブに行った。ただ、サマーソニックでThe Strokesを見た時以来、僕はロックフェスというお祭りには参加してない。確か2011年の夏だったから、かれこれ8年は行ってない。途中、ロックンロール以外の音楽に随分と浮気したけれど、結局、最後に戻ってくるというか、一番落ち着くのはロックンロールただ一つ。

鈴本の演芸場に入って、会が始まるまでは、まさかこの会がロックフェスになるだなんて想像もしていなかった。僕にとってまさにロックフェスな一夜が、この夜、僕の身に起こった。

そんな体験をして、今は久しぶりにロックフェスに行きたい気持ちでいっぱいだ。音に身を任せて、無我夢中で手を振って、汗まみれになって、ぐちゃぐちゃになって、自分の体の境目がどこにあるのかも分からなくなるくらいに、音楽に浸って、ワーワーキャーキャー騒ぎたい。まるで自分がどろどろの液体になったみたいに、全身全霊で音のシャワーを浴びてみたい。そこに集まった何万人という人々にもみくちゃにされて、僕は生きているんだって、思い切り叫んでみたい。

鈴本演芸場の夜を終えて、僕はそんなことを思ったんだ。

橘家文吾 やかん

面白さのスレッショルド(閾値)を間違いなく超えて、粋なトーンで畳み掛けられる言葉と、自在に動く目と表情。まるでカートゥーンな調べに乗せて放たれた一席に度肝を抜かれる。凄い。序盤から会場を盛り上げて、急停止、急加速を繰り返す文吾さんのリズム。その緩急のユーモアに酔いそうなくらいに絶妙な間。文吾さん、前座の頃はあんまり見なかったし、ちょっと太っているように感じられたけれど、スマートで快活な語り口の中に豊潤なユーモアが含まれていて、さながらコールマン・ホーキンスの『ジェリコの戦い』のような軽快さ。文吾さんの持ち味を存分に生かした『やかん』が素晴らしかった。この話は簡単に言えば『物の名前の由来を隠居が様々に語って聞かせる』という内容である。絶品の眼、声、間。ググっと会場を盛り上げて去って行く様は、とてもカッコ良かった。

柳亭こみち 締め込み

ニッコニコの表情で登場のこみちさん。寄席に出るのがとても好きなんだろうなぁ、という雰囲気がこっちにまで伝わってくる。楽屋も絶対楽しいだろうなぁ。と思いつつ、演目へ。この話は『泥棒の些細な失敗が、夫婦の仲を深める』というような内容で、いつも女将さんが旦那に向かって言葉を言い続ける場面で泣きそうになる。こみちさんの場合はそこまで深刻な感じにならず、さらりと笑いを起こす。素敵で楽しそうな表情を見ているだけでも楽しいし、何よりも登場人物が活き活きとして可愛らしい。アレサ・フランクリンの『リスペクト』みたいな感じで、女将さんの気持ちがグッとくるし、本当に仲のいい夫婦なんだなぁ。ということが伝わってくる最高の一席。

もう二つ書いているけれど、文吾さんはジャズで、こみちさんはソウル歌手って、ロックフェスから遠い気もするけど、まぁ、良し。

春風亭百栄 ホームランの約束

独特の挨拶「ふぅやぁんわ~」みたいな言葉でまず会場が爆笑。出てきていきなり面白い人。百栄師匠は僕の中では完全に『たま』で、イカ天バンドで五週連続勝ち抜きどころか、もはや殿堂入りの面白さ。ピテカントロプスもびっくりの、未だ謎の解明できない面白さにただただ笑ってしまう。この演目は簡単に言えば『野球選手と子供とお爺ちゃんが語り合う』内容なのだけれど、冒頭から野球選手のキャラが濃いのと、子供がそれを裏切るくらい大人な性格なのと、お爺ちゃんなのに一番こどもっぽい性格なのが面白い。最後のオチって、他でも一緒なのかと思ってしまうほどキレッキレの一席。

袖から出てきた時は『突然段ボール』な挨拶に『凍結』しそうになり、演目が始まれば『BLANKEY JET CITY』な雰囲気になって『猫が死んだ』ような本性剥き出しの言葉の応酬の後で、『たま』のように颯爽と袖に去って『さよなら人類』な感じが、めちゃくちゃカッコイイ。って、喩え過ぎて意味がいまいち伝わらないかも知れないけれど、百栄師匠、奥が深いっす。

最近は病が進行していて、スーパーのビール売り場などで

上の画像を見るだけで「あっ!緑のお着物の時の文菊師匠だ!」と思ってしまうくらいに、文菊師匠が頭から離れないのだけれど(重症)、この日も文菊師匠は登場する旦那も奥さんも妾も、そして客席も寝かせないぞっ☆とばかりに爆笑を巻き起こした。特に冒頭のマクラに捻りを加えてきたのは、番組の流れ、寄席の妙かも知れない。実に珍しいものを見たなぁ。と思っていたら、ますますパワーアップした権助提灯。この話は簡単に言えば『旦那がゆっくり寝れない』話なのだが、美しい女性に振り回される旦那を見ていると、思わず権助の気持ちになってしまう。一席が終わると、私の頭の中にはTHE YELLOW MONKEYの『JAM』が流れてきて、『Good Night~』の旋律に思わず笑ってしまう。素晴らしい一席で、文菊師匠は何度見ても文菊師匠で、それがどれだけ素晴らしいかってことを、再確認した夜。

桃月庵白酒 付き馬

丁度、寄席に入る前に『付き馬』が聞きたいなぁ。と思っていたところで、白酒師匠が『付き馬』のくだりに入ったので、思わず歓喜。こういう偶然の出会いって、勝手に運命だ!と思ってしまう魔力。

白酒師匠の佇まいと語りのリズムは、まさに『レッド・ツェッペリン』のボンゾ(ジョン・ボーナム)のドラミングな感じ。『永遠の歌』やら『移民の歌』やら『When The Levee Breaks』が聞こえてくるような、大迫力のリズム。そこに来て、ジミー・ペイジの美しい旋律、ロバート・プラントの高音、ジョン・ポール・ジョーンズの卓越した技術力による粒のようなベース音を彷彿とさせる、圧倒的なまでのトーンの幅広さ。畳み掛けるように次々と繰り出される言葉は単音で弦を弾きリズムを形作りながら、決して暴れ過ぎず統制されたジミー・ペイジの演奏そのもので、大音量で「おじさーん」とか「拵えていただけますかー」というような声は後期に入って、喉を傷め高音が出なくなったが故に、歌唱法を変えて独自の持ち味を見せたロバート・プラントそのもの。バックで圧倒的なリズムとダイナミックな間で演奏をドライブさせるボンゾのリズムに合わせて、完璧なリズムで重なり合うジョンジーの音が組み合わさった語りの間。まさに『一人レッド・ツェッペリン』かと思うような、大迫力のステージ(高座)

付き馬という話は簡単に言えば『男が騙されて棺桶を背負わされる』話である。もう冒頭から悪い人が出てくるのだけれど、そこは洒落の世界。不思議と憎めない男の姿に魅了されながら、棺桶を担がされた男に「可哀想だな・・・」と思う気持ちも一切起こらない、わる~いお話である。『居残り佐平次』のような、最後の颯爽とした脱出とは違って、こっちは明らかに騙す気で騙しているし、語りの巧妙さも用意周到で、めちゃくちゃ悪い奴なのだが、不思議と面白いのは、それが洒落の世界だからだろう。

かの有名な立川左談次師匠だって、色々と「洒落だよ」の一言で片づけた物事もあったというのだから、落語の世界も、落語に関わる人も、悪い人だとしても憎めない。そんな優しい人間に私はなってしまった。

レッド・ツェッペリンだって、高級車を狙って物を投げつけ、怒った運転手にその場で現金を渡して和解したり、6人のストリッパー相手に夜のドラムロールを演奏したり、様々に破天荒なエピソードを持っているが、それでも世界中の人間に愛される音楽を生み出し、様々な影響を今もなお与え続けている。どこかで自分の枠を決めない限り、どこまでも無限に可能性は伸びて行くのではないか。そんな風に思えてしまうくらいに、人というのは悪くって、良いやつなのだと私は思う。

会場がまるで波を打つかのように笑う。爆笑に次ぐ爆笑で、思わず「いい波乗ってんねぇ~」とか言いそうになる。サーフーボードがあったら間違いなく乗りたい波だった。ライブで言えばモッシュやダイブが起こってもおかしくないが、そこは寄席である。誰もダイブもしないしモッシュもしない。それでも会場にいた全員が大きな声で何度も笑っていて、それはとても幸福な空間だった。

また体験したい。そんな素晴らしい『爆笑のロックンロール・フェスティバル』が幕を閉じた。

総括 たとえ世界が終ろうとも

久しぶりに全身が高揚して、湯上りのような気持ちで寄席を出た。笑った。とてもとても笑った。嫌なことも全部忘れた。忘れなくて良いことまで忘れた。ゆっくり思い出しながら、家に帰るまでの間、僕はずっと幸福だった。

毎日、あんな幸せな場所がどこかにあるのだとしたら、僕は知らず知らず、光に集まる虫みたいに、笑いに集まる陽気な人間になっていくだろう。でも、案外、光から離れて一人で飛んでいる時は、孤独なのかも知れない。あんまり笑っていないのかも知れない。それでも、僕には確かな意志があって、それはロックンロールを土台に天へと伸びている気がしている。

もしも読者の中に、不自由で、色々なことにストレスが溜まっている人がいたら、寄席に行ってほしいと思う。そして、音楽が大好きで、音を楽しみ体を揺らすことが好きな読者がいるならば、落語の世界で、言葉の味を噛み締める体験を提案したい。一つ一つ、丁寧に磨き上げられた、言葉だけの世界。言葉で作り上げた世界を、君の想像力で様々に色を付けることの出来る世界が、寄席にはある。君は、その想像力で、ギターだって弾けるし、ベースだって弾ける。松崎しげるもびっくりのハイトーンが出せたり、バディ・リッチも驚愕のドラミングが出来たり、ジミ・ヘンドリックスも尊敬するくらいの演奏ができる。全ては君の想像力次第。

僕は今日、ロックンロール・フェスティバルに行った。少なくとも僕の想像力は、今宵の寄席をロックンロール・フェスティバルに変えた。君の想像力は、一体寄席をどんなものに変えてしまうんだろう。

僕はそこに興味がある。ねぇ、聞かせてほしいな。君の想像力が見せる世界を。